25/09/2017

Moi pas vouloir « speaker » globish

« Veuillez avoir l’obligeance de tirer sur la chaînette après usage » – « Please flush ».

Avis bilingue dans les toilettes de Montreal

Moi pas vouloir « speaker » globish

Ingrid Riocreux – Causeur – 11 septembre 2017

Jean-Paul Brighelli

Si l’on m’avait dit qu’un jour je rédigerais la recension d’un livre signé Brighelli, moi qui appartiens à la génération des « crétins »…

C’est le français qu’on assassine se lit avec plaisir : le souvenir de Du Bellay (Deffence et illustration de la langue françoyse, 1549) et de Rivarol (Discours sur l’universalité de la langue française, 1784) irrigue un texte qui allie le sérieux didactique de l’essai avec le mordant du pamphlet. Brighelli s’efface parfois pour donner à entendre ici un poème, là un extrait de roman ou une tirade, qu’il commente, qu’il dissèque, qu’il étudie avec autant de rigueur que d’humour, à vous donner le goût de la littérature. Son style est chatoyant et varié, ne répugnant pas à employer, où il s’impose, le subjonctif imparfait, ni le mot bas où il est sûr de faire effet, ni tel autre signe d’oralité bienvenu qui vient conférer au texte sa force expressive et confirme ce que l’on sent tellement : que l’auteur a mis tout son cœur dans cette défense du français qui est aussi (la casse du titre, intégralement en majuscules, autorise cette lecture), une défense du Français, le vrai, celui qui sait « affiner les mots comme on affine un fromage, et les offrir à déguster à ses amis ».

« Démissions scolaires »

C’est ma vie que raconte Brighelli quand il parle de ces « quelques millions d’enfants nés entre 1985 et 2017 », victimes de l’« effet Meirieu » et de l’idéologisation croissante de l’école. J’ai sans doute été plus épargnée que d’autres, parce que j’ai dû tomber sur quelques profs qui « continuaient à appliquer ce qu’ils savaient faire ».

Tout de même, j’ai subi un nombre considérable de « projets pédagogiques » débiles assortis de leurs heures perdues au CDI (perdues pour les apprentissages, pas pour les bons moments entre copines, cela va de soi). Le programme d’histoire-géo du CM2 qui allait « jusqu’à nos jours » s’est achevé pour moi avec Louis XIV, notre classe ayant été choisie pour participer au Parlement des Enfants (renseignez-vous sur cette ineptie chronophage), ce qui fut aussi l’occasion de mon premier passage à la radio et de ma première rencontre avec des journalistes. Je n’ai jamais entendu parler de Napoléon durant ma scolarité puisqu’il était au programme de quatrième et que je me trouvais dans cette classe en 1999, année de naissance de l’Euro. Toute l’année fut donc consacrée à des exposés, films, projets, rencontres, recherches au CDI, visites et interventions diverses en mode glorification enthousiaste, sur le thème de la monnaie unique. Napoléon était aussi au programme de seconde mais dans une perspective « problématisée et non narrative, reposant sur l’étude de documents », aussi n’en ai-je évidemment rien retenu. À un mois du bac de français, je confondais encore Voltaire et Verlaine, Malraux et Marot et n’avais, de manière générale, aucune notion d’histoire littéraire, les grands auteurs flottant en complet désordre dans un passé brumeux ; ce qui ne m’empêchait pas d’être abonnée aux félicitations du conseil de classe. « Ce n’est pas le niveau qui a baissé, ce sont les ambitions », dit fort bien Brighelli. Et cela oblige à des prouesses : l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle fut pour moi une divine surprise puisque l’arrêt momentané des cours, justifié par l’impératif de la lutte antifasciste, me permit de me plonger dans le Lagarde et Michard de mon père et d’ingurgiter en deux semaines ce que les enfants de son temps apprenaient en sept ans ! Ce Lagmich dont Brighelli dit qu’il lui paraissait naguère « franchement un peu limité » est, comme il le constate, devenu « un monument de résistance à la paupérisation culturelle ».

Mais j’ai eu une chance, énorme, outre celle d’avoir appris à lire dès la grande section de maternelle avec la plus pure méthode syllabique : c’est d’avoir des institutrices qui, sans échapper aux vogues et défauts de notre temps, étaient restées très attachées à l’enseignement de la langue, à l’ancienne. Je me souviens des exercices d’analyse (nature-genre-nombre-fonction, pour chaque mot d’une longue phrase) occupant des après-midis entiers ; j’aimais cela follement. Et les verbes à conjuguer à tous les temps de tous les modes, y compris le conditionnel passé deuxième forme. J’en redemandais. C’est de cela que sont privés les élèves d’aujourd’hui, et Brighelli donne à voir la triste condition de ces crétins fabriqués à la chaîne, et le sombre sort qui en découle pour notre pays et même, notre humanité.

C’est dramatique et grotesque à la fois : on rit en lisant les aberrations débitées par les IPR (inspecteurs pédagogiques régionaux) afin de convaincre les professeurs d’appliquer la réforme Belkacem. Et, malin, Brighelli signale qu’il peut « identifier nommément les auteurs de ces calembredaines ». Que quiconque mettrait en doute l’authenticité des citations se le tienne pour dit !

« Je plaide pour le français, mais je plaide aussi pour l’anglais »

Brighelli dénonce ce qu’il appelle la « trahison linguistique », qu’une citation de Valérie Pécresse, en épigraphe de chapitre donne à entendre sans ambiguïté : « oui, l’anglais nous a envahis, alors cessons de le considérer comme une langue étrangère ! » Mais, démontre Brighelli, ce n’est pas l’anglais qui nous a envahis, plutôt une espèce de sabir bâtard qui, combiné à la dégradation de l’orthographe et de la syntaxe, est en passe de faire ressembler notre langage à celui de Salvatore dans le Nom de la rose d’Umberto Eco !

Il fustige la tendance actuelle des distributeurs de films à ne plus traduire les titres, ou bien, ce qui est peut-être pire, à substituer au titre anglais original un titre en globish. Ainsi The Hangover devint-il Very Bad Trip et Wild Things, Sexcrimes. Il dénonce la réécriture simplifiée des romans d’Enyd Blyton, non seulement dans leur traduction française mais également dans leur version originale. Défense du français, le livre de Brighelli est aussi une déclaration d’amour à la langue de Shakespeare : dans ses pages, Corneille, Mallarmé et Flaubert côtoient James Joyce et Virginia Woolf.

Les patries en danger

Quelle agaçante schizophrénie que celle dont s’offusque Brighelli : l’hypocrisie de cette Europe obsédée par le retour à l’unité linguistique d’avant Babel, et qui prône dans le même temps le développement des langues régionales. Tout particularisme linguistique, des patois locaux au parler banlieue, devient ainsi digne d’être valorisé, pour peu qu’il ne soit pas national, pour peu, en réalité, que sa valorisation contribue à démembrer la nation. Diviser pour faire régner le globish. La tâche d’unification linguistique que s’était assignée la Révolution française est ainsi méthodiquement ruinée. J’ai récemment appris que j’avais quelques gènes en commun avec l’un des grammairiens qui ont collaboré à cette mission révolutionnaire. Je ne sais ce qui ferait le plus de peine à Etienne Molard, petit instituteur parti en croisade contre les régionalismes : découvrir que mon mari emploie « déprofiter », un « lyonnoissisme » par lui condamné dans son ouvrage de 1792, que mon père utilise « beurziller », un verbe qu’il n’aurait pas manqué de proscrire s’il eût été breton plutôt que lyonnais, ou bien s’apercevoir que tous les Français ont délaissé « stationnement » au profit de « parking », un mot qui n’est pas même anglais, rappelle Brighelli.

La langue de l’Europe, la langue de la paix, ce ne peut être le globish qui n’est la langue de personne. C’est la polyglossie (ou multilinguisme) qui suppose l’effort du mouvement vers l’autre.

L’humanité en péril

Rien n’est dispensable ni inutile dans le fonctionnement d’une langue, des combinaisons phoniques aux compositions syntaxiques en passant par son lexique. Elle a son génie propre : ce que la plupart des gens se contentent de dire sans trop y croire ni le comprendre, Brighelli le démontre, exemples à l’appui. Or, les programmes reposent sur l’idée que les enfants d’aujourd’hui sont nés plus stupides que ceux d’hier et ne seraient, par conséquent, plus en mesure d’apprendre ni de comprendre les subtilités de leur langue. Brighelli aurait pu dire un mot de la pénible atteinte à l’estime de soi qui en résulte : on vit mal quand on a l’impression d’avoir volé son bac et j’avoue éprouver des difficultés à donner du « cher collègue » à des professeurs qui disposaient sans doute, avant même de commencer à enseigner, d’une culture bien plus vaste que la mienne le sera jamais.

Parce que la langue articulée, conceptuelle et subtile est ce qui arrache l’homme à son animalité, négliger son enseignement est une catastrophe pour l’humanité. Brighelli prononce deux grands mots :

« Racisme ». « Pourquoi l’indigène n’aurait-il pas le droit d’apprend la langue qu’ont maîtrisée Senghor, Hampâté Bâ, Césaire ou Ben Jelloun, sinon parce qu’on le méprise foncièrement ? » Notre auteur va plus loin et accuse les pédagos de complicité objective dans la résurgence du djihad

« On comprend mieux, écrit-il, comment l’islam rigoriste, qui exige de connaître l’arabe classique, a développé ses arguments. Face à une langue française en lambeaux, l’islam wahhabite impose une langue rigoriste, donnée de surcroît comme divine », quand la nôtre est réduite à des « compétences langagières qui appartiennent davantage au verbiage incontrôlé qu’au bon usage ».

Et ce professeur de s’offusquer que l’on valorise la propension des élèves à « s’exprimer », fût-ce par le bavardage (un IPR fait l’éloge du « papotis » !), alors qu’il faudrait « se taire pour apprendre ».

« Fascisme ». Brighelli exhume la réforme de l’éducation accomplie par Mussolini en 1923, dont les principes rappellent furieusement ceux qui ont dicté nos récentes réformes :

« en finir avec l’austérité des enseignements traditionnels, expurger l’école de ses éléments dogmatiques et livresques, valoriser les activités récréatives pour laisser s’épanouir l’expression spontanée de chacun, privilégier l’enseignement fonctionnel destiné à faciliter l’insertion professionnelle ».

Déjà, « la haine de l’intelligence ». Et ce fut le philosophe communiste Gramsci qui protesta du caractère libérateur de l’école « désintéressée » et exigeante qui seule rend l’enfant capable d’apprendre à réfléchir afin de diriger sa vie de manière responsable et autonome.

« L’UMP condamne cet acte de barbarisme sans nom »

Cette phrase, placée en tête d’un chapitre, a été prononcée par Jean-François Copé après un attentat suicide en Afghanistan, qui a fait quatre morts et cinq blessés parmi les soldats français. Il faut croire que cet acte n’avait pas de nom, en effet, puisqu’on le réduit à une faute de langue. Mais la confusion lexicale de Jean-François Copé est intéressante car, de fait, l’appauvrissement du lexique, l’assèchement de la syntaxe, l’accumulation des barbarismes, des impropriétés et des trahisons linguistiques sont bien les signes d’un glissement vers la barbarie. Mais la nôtre. Et l’on pense au mot de Sternberger à propos des nazis : « Leur langue est leur barbarie et leur barbarie est leur barbarisme, car parler et penser ne font qu’un ». Tant il est vrai que la dégradation de la langue constitue un coup porté à la civilisation.

Qui osera dire que Brighelli exagère ? Conséquence directe de l’incapacité à mener le combat par les mots, la violence gangrène notre société. L’illettrisme galopant engendre des comportements agressifs. La loi du plus fort reprend ses droits. L’illettrisme n’est pas l’analphabétisme : est illettrée une personne qui, bien qu’ayant été scolarisée, demeure incapable de lire et d’écrire avec aisance. Obtiennent donc leur bac aujourd’hui, et parfois même avec mention, des gens qui sont, à proprement parler, des illettrés. L’illettrisme est une frustration. L’école qui le produit trahit sa mission, son engagement, la confiance des parents, la soif d’apprendre des petits. Elle engendre de la bestialité et, loin de permettre la fermeture des prisons comme le voulait Hugo, cette école causera bien des guerres. Freud disait que la civilisation avait commencé le jour où l’on avait substitué l’insulte à la pierre. Brighelli propose bien quelques solutions et semble fonder quelques espoirs dans la nomination de Jean-Michel Blanquer. N’étaient ces lueurs dans la nuit, son livre apparaîtrait fort comme la chronique d’un retour à l’âge de pierre.

Publié sur La voix de nos maîtres, sous le titre « Je voglio nicht speaker globish »

Source : http://blog.causeur.fr/lavoixdenosmaitres/je-voglio-nicht...

Via : https://www.causeur.fr/francais-assassine-jean-paul-brigh...

Les très nombreux commentaires suscités par cet article – et la question qu’il traite – non seulement méritent d’être lus mais de susciter un débat aussi vaste et approfondi que possible. C’est une question de survie.

Pendant qu’on y était, on a lu aussi, à propos du livre de l’auteur La langue des médias qu’on avait raté quand il est sorti :

Un décryptage acerbe de la presse et de son langage

http ://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2...

M. Brighelli, également cinéphile, vient d’aggraver son cas avec ceci, qui ne traite qu’en apparence d’un autre sujet :

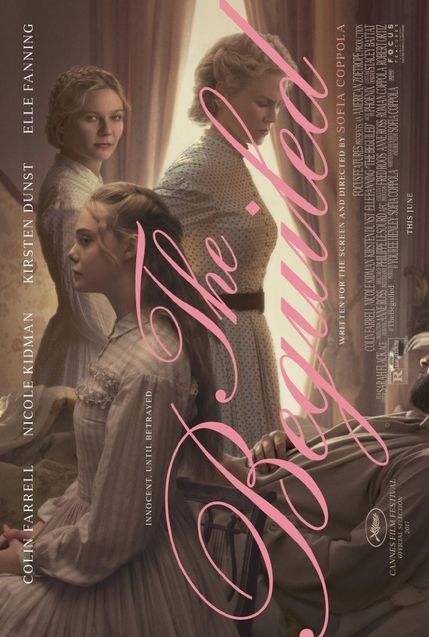

Sofia Coppola is a fraud

Jean-Paul Brighelli – « Bonnet d’âne » – 9 septembre 2017

Disons-le tout net pour commencer — et en finir : les Proies, le film de Sofia Coppola, est d’une nullité absolue. Pas un navet (ça peut être drôle, un navet, il y en a même pour lesquels on a une sorte de tendresse), mais un film de degré zéro, à partir duquel nous étalonnerons désormais le cinéma contemporain. Un zéro qui malheureusement multiplie parce que le réalisateur est une femme : c’est devenu un gage de qualité pour certains médias abonnés au politiquement correct — d’autant que pour se dédouaner devant de grotesques accusations de racisme, elle a déclaré avoir voulu faire un film sur les « genres ». Un zéro multiplicateur parce qu’elle est la fille d’un homme de génie, auquel je ne reprocherai pas d’avoir contribué à la naissance d’une buse : on n’est jamais trop responsable de ses enfants, et la mode actuelle consistant à promouvoir les « fils et filles de » n’est qu’une perversion typique de ces temps de crise où l’état-civil sert de passeport bien davantage que le talent. Curieux, quand on y pense, que tous ces progressistes qui exaltent la fille de son père croient au fond à une fatalité génétique à l’ancienne.

Alors, nul ?

Nul.

Savez-vous ce qu’est un chromo ? C’est une reproduction lithographique d’un paysage de carte postale. Le genre dont Flaubert se moque quand, se mettant dans le regard post-coïtal d’Emma, il écrit : « Les ombres du soir descendaient ; le soleil horizontal, passant entre les branches, lui éblouissait les yeux. Çà et là, tout autour d’elle, dans les feuilles ou par terre, des taches lumineuses tremblaient, comme si des colibris, en volant, eussent éparpillé leurs plumes. Le silence était partout ; quelque chose de doux semblait sortir des arbres ». Vous voyez le genre — mauvais genre. Pour y arriver, on est allé chercher un directeur photo français, Philippe Le Sourd — le même qui a filmé Gordes et Cucuron comme une collection de chromos dans l’un des plus mauvais films de Ridley Scott, Une grande année. Pour bobos du Luberon only.

Eh bien, le film de Sofia C*** (on est bien obligé de lui donner un prénom, puisque Coppola tout court, c’est son génie de père) est bourré de ces cartes postales à épingler sur le buffet de votre arrière-grand-mère. La réalisatrice s’est dit que son film se passant pendant la guerre de Sécession, elle devait copier les tableaux de Corot de cette période, style Mortefontaine, jeunes filles et bouquets d’arbres traversés de lumière.

Source : http://blog.causeur.fr/bonnetdane/sofia-coppola-is-a-frau...

N.B. On le savait depuis Marie-Antoinette.

Et la guerre de l’art, on la livre quand ?

Est-il nécessaire de dire que les différents fléaux que déplore M. Brighelli font partie d’un tout ? Que l’anéantissement – je parle ici pour la France et la Belgique mais pas que – de toute forme d’éducation, que le meurtre de notre langue et notre gavage à coups de sucreries hollywoodiennes au cyanure ne sont que les diverses formes de ce que l’on nous a fait, que nous nous sommes laissé faire.

Sans remonter au déluge ni se prendre pompeusement au sérieux, on peut dire que la guerre froide, la vraie, a été bien plus une guerre à la sensibilité et à l’intelligence qu’à n’importe quoi d’autre, bombe atomique incluse. Que le but était de faire de tout un continent un animal docile, sans volonté, ni réactions, ni pulsions.

Si on veut introduire une chronologie, on peut dire que « Kennedy-Berlin-1963 » a été le pivotement vers l’irrémédiable, la pente savonneuse au bas de laquelle nous sommes, en même temps qu’un péan de victoire de nos vainqueurs des deux côtés de l'Atlantique. Mais la défaite avait commencé bien avant.

Votre servante n’a vu que deux films pendant la guerre (la IIe mondiale). Le premier était Les aventures du baron de Munchausen, merveilleux film de propagande nazie à la gloire de von Braun. L’autre s’appelait Petite princesse. Starring : Shirley Temple. À la gloire d’un héros du Transvaal je crois. Britannique. En Belgique occupée et en provenance directe de Hollywood. Dont trois grands vaincus allaient bientôt débarquer : Von Stroheim, Chaplin, Welles.

Mais suis-je la seule à me souvenir aussi douloureusement de l’extraordinaire floraison du cinéma italien de l’immédiat après-guerre ? Et du français d’ailleurs ? Pendant dix ans, on a cru que cela allait durer toujours… Peu se souviennent encore de Nikolaï Tcherkassov en visite au TNP et du discours qu’il y fit en russe d’une des plus belles voix du monde*, Gérard Philippe alors au sommet de sa jeune gloire traduisant au fur et à mesure chacune des phrases du député de la Baltique. Et de Chaplin reçu à l’Opéra et au Théâtre-Français avec plus de faste que la reine d’Angleterre. Où est-il le temps où, entre deux cuites avec Dash Hammett, Lilian Hellman mettait Candide en opéra ? Nous n’avons pas, alors, manqué de nous indigner comme il se devait des méfaits du MacCarthysme, tout en absorbant avec délices ses bourdes sur la nullité de l’art soviétique, le ridicule du réalisme socialiste, le Bolchoi resté ringardement XIXe et la supériorité si évidente – si, si – du non figuratif, des Pollock, Warhol et consorts, sans parler de la musique « pop », « rock » and so on – Ah,Woodstock !... Ah, Wight !... L’avons-nous avalée avec assez d’enthousiasme la potion empoisonnée… Et l’ombre s’est étendue sur l’Europe. Voulue. Planifiée. Inexorable. Grâce à nous.

Dans les commentaires suscités par l’article d’Ingrid Riocreux ci-dessus, une internaute écrit notamment :

« Moi qui ai enseigné longtemps et vu beaucoup de réformes, je peux vous assurer qu’il a toujours été possible, quelle que fût « la réforme » en cours, d’enseigner la nature des mots et des propositions ainsi que leur fonction… ainsi que les grands classiques et qu’aucun inspecteur ne vous aurait sanctionné. C’étaient les professeurs les premiers à s’engouffrer dans des « réformes » ineptes. L’absence de bon sens et de culture fut toujours, dans l’E.N, la chose du monde la mieux partagée. (…) »

C’est maintenant que ceux qui dérangent se font arracher des rangs, comme nous avons pu le voir il y a peu avec l’affaire Salah Lamrani. Et pas même par le Pouvoir, qui n’a aucun besoin d’y mettre les mains, mais par des sous-fifres, soucieux de leur propre confort comme toujours. Reconnaissons-le : quand les « maths modernes » et le « français rénové » ont entamé leur progression de métastases, ils l’ont fait avec l’adhésion enthousiaste de ceux qui auraient dû savoir mieux et jouer les anticorps au risque de leur vie.

La vérité n’est pas toujours gaie à considérer. Tout de même, elle vaut mieux que n’importe quoi d’autre.

C’est alors qu’on a vu, au théâtre surtout mais aussi dans les films et dans la littérature, surgir la bien-pensance du politiquement correct. On a vu Théophile de Viau mis plus bas que terre par des « critiques » qui ne voulaient entendre parler que du Vietnam, partout et à toutes les sauces. Le propre des malfaisants est de savoir se servir des sentiments les plus sincères de leurs proies contre elles-mêmes. Se branler sur les souffrances des autres est alors devenu, et pour longtemps, le sport européen n°1. Même à l’Opéra ! Ça tombe bien. C’est là que je voulais en venir.

Sans autre raison qu’une Xième crise d’urticaire à la vue d’une vidéo de 2012 – ben, oui – celle de Jules César en Égypte, version Festival de Salzbourg, qui m’a rappelé une crise de foie de 2005 causée par David McVicar à Glyndebourne. Minces prétextes que des états d’âme personnels, mais c’est comme ça. L’actualité nous sortant par les trous de nez et par les oreilles, pourquoi pas ?

_______________

* Les autres étant selon moi celle du polonais Mieczyslaw Voit et de Richard Burton dans ses bons jours.

Haendel chez les freaks

ou

qui nous délivrera des metteurs en scène à ch… qui se prennent pour des innovateurs audacieux ?

Théroigne

Giulio Cesare in Egitto

Version Antonini – Festival de Salzbourg 2012

On entend une symphonie. Le Parnasse s’ouvre et l’on voit la Vertu, sur son trône, entourée des neuf muses. – César : « Que vois-je ? Quand donc les dieux, dans un torrent de lumière, sont-ils descendus sur terre ? »

Tu l’as vu, mon gros symbole phallique ? Mieux vaut écouter sans regarder, mais si vous voulez regarder, c’est là :

https://www.youtube.com/watch?v=Nu9i5ExXazE

Quelques réactions d’internautes :

~ « Los regisseurs están arruinando lo más sagrado del drama musical ! »

~ « Registi imbelli e narcisi ....studiatevi il Torelli i Galli Bibbiena e lo Juvarra .... avete rotto con queste egocentriche regie del CAZZO !!!! »

~ « La musique est superbe et les chanteurs si talentueux malgré une mise en scène à la con. Ecouter sans regarder est l'idéal. »

~ « Absolutely awful sets, an insult to Handel's music. Singing and orchestra good. »

~ « Beautiful music,beautiful singing, ugly dreadful production. I don't like to see opera taken out of context. »

~ « Jaroussky is dreadful in this. »

[Il n’est pas dreadful, il est victime de ses metteurs en scène. Imaginez un beau grand jeune homme, plutôt baraqué, d’une tête plus grand que sa mère (qui n’est pas petite) déguisé en écolier des années 20 : culottes courtes, chaussettes aux genoux et sandales à pattes. Histoire de l’achever, on lui fait jouer son Sesto craintif et velléitaire…]

Sesto-Jaroussky jouant à se faire peur avec un serpent

C’est cette version qui m’a fait piquer une crise d’urticaire et de ras-le-bol à la fois. Celle où on voit Cécilia Bartoli s’élever dans les airs à cheval sur une fusée à la Tintin, pendant que le maître du monde lui tourne le dos mais la voit quand même grâce à des lunettes en 3 D.

Imaginez-vous Scholl, un peu ridicule mais touchant en soldat d’opérette chez les Danois ci-dessous, ici en costume trois-pièces bleu Union Européenne, avec, dans le fond, promis au dépeçage, un mannequin le représentant plus grand que nature, vêtu pareil, avec une chaîne d’huissier à étoiles autour du cou.

Mme Bartoli est petite et fut peut-être mince un jour. On l’a donc sanglée dans du cuir, assez pour la faire précéder d’un demi mètre par une poitrine en obusiers et suivre d’un autre demi-mètre par une croupe à l’avenant, qui s’agite beaucoup car on la fait se tortiller au petit bonheur la chance sur des cuissardes à talons aiguilles. Mais, dans sa première scène de séduction (où elle est censée s’être déguisée en Vertu entourée des Neuf Muses), elle est en balayeuse de rues du Caire, enfin, d’Alexandrie, voilée cela va sans dire et flanquée d’une vieille romanichelle plus mère maquerelle que nature : Nireno, joué par un homme bien sûr (Jochen Kowalski), qui s‘amuse comme un petit fou. Au moins lui, si pas nous. On dirait Michou à la fin de sa carrière.

Christophe Dumaux – en dreadlocks et tatoué des pieds à la tête – quoique bien mal dirigé se révèle acteur doué. Son Tolomeo existe. C’est le vrai sale gamin caractériel et immature, sexuellement indécis, mal dans sa peau, qui veut pour lui seul les joujoux de sa sœur-épouse. Quand il se déculotte pour la première fois, on n’est pas surpris par l’audace – on les a toutes vues - et c’est même en situation. Mais quand il le fait pour la quatrième fois et se masturbe avec un coussin, on finit par se lasser. Dommage qu’il n’ait pas eu le von Stroheim de La veuve joyeuse pour lui donner quelques indications…]

Tolomeo s’efforçant de provoquer sexuellement Cornélia

C’est dans ce lit où tout le monde passe que s’introduit, en liquette, au bout d’un strip-tease plus Feydau que nature, Scholl-César, pour y rejoindre sa technicienne de surface, laquelle s’est voilée d’un torchon pour l’occasion. Voir l’époux si discret de Tamara Halperin, en slip, tirer nerveusement sur son marcel – orné d’une couronne de lauriers il est vrai – est un spectacle trop triste pour qu’on ait le coeur d'en rire.

C’est de sous le matelas de ce même lit que Ruben Drole-Achilla, sort ensuite un fusil d’époque, baïonnette au canon, pour s’y coucher botté en le serrant dans ses bras, avant d’aller trahir le tyran qui l’a vexé.

Cornelia, ajoutée à son harem par Tolomeo, vient faire du ménage elle aussi, en tablier vert et gants de caoutchouc, également poursuivie comme on sait par les assiduités d’Achilla qui, ô surprise, a plus ou moins l’air d’un Égyptien, quoique suisse, et se révèle grand acteur dans le trio Cornelia-Achilla-Sesto du IIe acte (moment sublime au milieu d’une mer d’immondices).

Un des sommets de cette représentation si délicate est atteint lorsque Tolomeo, en pleine crise d’infantilisme pervers, finit par étriper le mannequin de son ennemi, en sort les tripes en guirlande, se les passe autour du cou et finit par en manger le cœur à belles dents. Cru of course. En se mettant de l'hémoglobine partout.

Pourtant, le meilleur est pour la fin, je veux dire pour la presqu'indécente caresse sonore du fameux duo « Caro » - « Bella ». Imaginez un piano demi-queue plus ou moins couleur bois de rose, autour duquel viennent s’agglutiner les personnages survivants (César et Curio en frac et nœud pap, Cleopâtre en combinaison courte noire, Louboutins et manteau doré à traîne, etc, etc., tous cotillons en tête, se repassant un joint et tirant sur des langues de belle-mère, la reine d’Égypte et la veuve éplorée du décapité se déhanchant sur des rythmes intérieurs (bamba ?) dont Haendel n’a jamais rien su. Bientôt rejoints par les morts relevés. Extase !

Tout le monde n’est pas Jérome Bosch, hélas.

Bref, MM. Patrice Caurier et Moshe Leiser sont des malfaiteurs de l’humanité, non moins que M. David McVicar avant eux. Et l’ovation que le public leur réserve à la fin ne fait qu’accroître leur culpabilité : faire applaudir la laideur et la vulgarité par un public sans méfiance est même le premier et le plus grand de leurs méfaits.

Pour la symbolique Occident-Moyen Orient-Pétrole, je passe la main.

Si vous voulez voir la version McVicar de Glyndebourne dont celle-ci n’est que le pâle remake (définition Brighelli), c’est là :

https://www.digitaltheatreplus.com/education/collections/...=

« À regarder », je vous en ai quand même trouvé une (les actes 2 et 3) qui n’est pas exempte de l’insupportable militarisation à la mode depuis plus de soixante ans, mais croyez-le ou pas, c’est la moins pire de toutes.

On passera sur le premier acte, où Livia-Cléopâtre navigue entre Carmen et Bardot de La vérité. On a droit aussi, bien sûr, aux rangers et aux battle-dress, le contraire eût été trop beau.

Il faut voir l’immense Andreas Scholl en trouffion pataud, avec des épaulettes que même la grande–duchesse de Gérolstein n’en aurait pas voulu pour ses gardes ! Al Sissi avec une voix d’ange !… Cléopâtre, pour sa part, quoique nordique (Inger Dam Jensen), est une des meilleures qui se puissent concevoir : non seulement jolie, dotée d’un irrésistible sourire à fossettes, elle passe sans broncher d’une perruque à l’autre et finit par chanter chauve. À ravir. C’est aussi une comédienne accomplie, à l’aise dans tous les registres, de la commedia dell’arte à la tragédie en passant par Marivaux. Que demande le peuple ?

Bon. Certains aficionados n’ont pas apprécié que le metteur en scène (Francisco Negrin) fasse du jeune frère de Cléopâtre un Levantin libidineux en âge d’être son père, voire son grand-père. Cela donne certes à l’inceste ptolémaïque une saveur inattendue, mais une fois le parti pris avalé, il faut reconnaître que Christofer Robson s’amuse beaucoup et fignole son avatar aux petits oignons. Randi Stene est une Cornelia belle et racée. On ne comprend pas trop que Palle Knudsen-Achilla avec son physique impressionnant de héros wagnérien, ne réussisse pas à lui faire oublier son Pompée qui, si mes souvenirs sont exacts, n’était pas aussi sexy qu’elle le chante. Michael Maniaci est, comme le dit son admirateur ci-dessous, vocalement époustouflant et très crédible en Nireno, même chauve. La jeune Tuva Semmingen est d’une grande fraîcheur en Sesto, ce qui par les temps qui courent n’est vraiment pas à dédaigner. Et John Lundgren arrive à se faire remarquer en Curio, chose rare, surtout dans la scène très réussie du basculement d’Achilla.

Ce qui caractérise avant tout cette production, c’est son admirable direction d’acteurs. L’inverse absolu de Salzbourg. Et quelques heureuses trouvailles de mise en scène : ainsi, quand César, ivre d’admiration, titube devant le Parnasse qui se referme, c’est en compagnie d’un premier violon monté de la fosse (une dame à la chevelure pré-raphaélite en plus) qu’il chante son fameux aria « Se in fiorito ameno prato ». Match au finish, pour violon et rossignol.

Enfin, il n’y a pas dans tout cela une once de vulgarité. Si je vous dis que c’est le moins pire.

Giulio Cesare in Egitto

Version danoise de Lars Ulrik Mortensen

Actes II & III

Les internautes :

~ « Excellent, great singing sets better in this part except the naff modern military outfits. »

~ « Of course Andras Scholl is amazing as Gulio Cesare...but what about Michael Maniaci with his incredible voice (Nireno) ? He isn't countertenor but natural castrato voice, perfect for this role. »

~ « Espléndido A. Schol en el rol de G. Cesare e igualando su nivel, el resto del elenco. Gran duelo entre el violin y la voz, de A. Schol. »

Au diable l’avarice ! Sans raison particulière.

Pour le plaisir de partager avec ceux qui voudront : ma version préférée entre toutes.

César est ici la grande contralto serbe Marijana Mijanović, accessoirement un des plus beaux visages qui existent, mais vous ne le verrez pas car c’est une version audio, enregistrée en concert. Dans le rôle de Cléopâtre, lady Rattle soi-même, la mezzo-soprano tchèque Magdalena Kožená. Dans celui de Tolomeo, le contre-ténor US d’origine indienne Bejun Mehta, plus ou moins élève de papa pianiste, de maman violoniste et de tonton Zubin, chef. Tranquillement devenu, depuis, le meilleur contre-ténor du monde. Anne Sofie von Otter, ici bien plus convaincante en Sesto qu’en Cornélie à ramassette dans l’horreur de Salzbourg. C’est Charlotte Hellekant qui rend justice – et quelle ! - à la veuve de Pompée. Dans les quatre autres rôles, Alan Ewing, Pascal Bertin et Jean-Michel Ankaoua ne pourraient pas être meilleurs.

Quinze ans et pas une ride.

Giulio Cesare in Egitto

Version Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre

Enregistrée au Wiener Konzerthaus, Grosser Saal

Novembre 2002

Les internautes :

~ « Amazing »! »

~ « In my opinion, some of the most beautiful music on God's green earth... thank you maestro Handel... »

~ « Handel y unas buenas voces, la compañía ideal. GRACIAS. »

Parenthèse

Dans un roman de 1966 [Le masque d’Apollon], l’auteur anglais Mme Mary Renault raconte l’histoire d’un acteur tragique athénien du IVe siècle avant notre ère appelé Nikostratès.

Comme on le sait, les tragédiens jouaient masqués : montrer leur vrai visage en scène eût été pour eux comme se prostituer dans la rue. Ils étaient toujours trois ou quatre à se partager tous les rôles, changeant à chaque fois de masque, de voix et de costume, soutenus par un chœur et des figurants.

Au cours d’une tournée pas très fortunée, un vieux masque d’Apollon échoit à Nikostratès, merveilleusement sculpté dans du bois d’olivier, mais de facture archaïque : sévère, démodé, sa peinture écaillée. L’acteur s’y attache. Il sent dans les yeux vides une présence, quelque chose qui le pousse à révérer, à dresser à l’objet un autel sur sa table de chevet, entre une branche de laurier frais et une petite lampe.

Un jour, sa troupe est invitée à jouer pour une conférence de paix qui se tient à Delphes. Les envoyés perses qui la financent optent pour Les Myrmidons, d’Eschyle. Nikostratès, « protagoniste », jouera donc Achille, mais il s’adjuge aussi le rôle d’Apollon qui, dans le prologue, apparaît dans les airs et prophétise. « On n’est pas à Delphes tous les jours », dit-il à son associé qui s’étonne. « Appelle ça mon service au dieu. » Et il fait venir un peintre pour lui demander de raviver son masque. L’autre, qui est un artiste aussi, tombe en arrêt devant ce qu’on lui présente et murmure, après un long silence : « À quoi devait ressembler le monde, quand les hommes avaient de pareilles certitudes ? ». Bon, d’accord, il le repeindra.

L’anecdote est celle-ci :

Nikostratès, sanglé d’un harnais, est hissé dans les airs au bout d’un filin. Un acteur déchu qui lui en veut et qu’il n’a pas vu depuis des lunes a trafiqué le filin pour « se venger » peu importe de quoi. Comme il commence à parler, sa cithare à la main gauche, pour mille huit cents personnes qui ne peuvent perdre un seul de ses soupirs, il sent que quelque chose d’anormal se passe. Une secousse. C’est l’un des quatre brins du filin qui vient de lâcher. Il comprend que, s’il ne fait rien, dans un instant il s’écrasera sur les dalles, trente pieds en contrebas. Mais, incapable de ridiculiser le dieu qu’il incarne en appelant à l’aide, il s’abandonne à sa volonté et continue. Un spectateur qui a vu s’écrie. Il lève la main droite pour le faire taire et dit « Nous sommes tous dans les mains des dieux ». L‘assistance retient son souffle, des petits chevriers du tout dernier rang à Dion de Syracuse et Platon assis au premier. Le silence est si énorme qu’on entend le vent agiter les oliviers en contrebas. Et quand, au bout d’une éternité d’angoisse, il achève son monologue, il sent le sol sous son pied : le machiniste, ruisselant de sueur, l’a fait descendre aussi doucement qu’il pouvait sans casser le dernier brin. Nikostratès a juste la présence d’esprit de couper son dernier vers « Et maintenant je m’envole vers l’Olympe » et tout est fini. On s’empare de lui. Il endosse le costume d’Achille et – heureusement qu’Achille boude ostensiblement pendant une bonne partie de l’acte – sort peu à peu de sa transe.

Quand le visiteur sicilien le félicite pour son courage et lui dit qu’il ne jouera plus jamais aussi bien, il répond, hébété : « C’est le dieu, pas moi. » Et est frappé par la foudre. Parce que c’est aussi un roman d’amour. Grec. Mais ceci est une autre histoire.

C’est comme ça que chante Marijana Mijanović : en danger de mort. À chaque fois. Que ce soit en représentation ou en concert, voire même en séance de travail, sans rien voir, ni personne, ni les instruments ni les murs. Seule avec son dieu. Comme le jaune et le blanc dans un œuf.

« Svena, uccidi, abbatti, atterra piaghe, morte, strage, guerra sempre in vita incontrerò. e tu padre, in me riposa, dietro, all'ombra generosa a momenti volerò »

Bajazet, Vivaldi

La voici, pour finir, dans la scène de la folie du Roland furieux, se ruant sur les notes assassines sans en esquiver une seule si meurtrières soient-elles, quand d’autres s’accorderaient le répit d’un parlando.

La mise en scène est nulle et la prise de son pas terrible, mais l’artiste est unique, incomparable.

« Ah, Medoro, Medoro… Ah ! Stigie larve »

Orlando, Haendel, Opera de Zurich, 2007

Martina Jankova (Angelica), Marijana Mijanović (Orlando)

Pour cette hébétude, je donnerais toutes les Bartoli du monde, en dépit de leur beau nez, de leur art du chant et de leurs performances d’athlète.

L’Apollon de Gaza [Statue en bronze d’1,70 m découverte par un pêcheur en 2014.]

Ce sosie de Mme Mijanović a 2500 ans.

Mis en ligne le 25 septembre 2017

22:12 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

Les commentaires sont fermés.