15/04/2017

AMEN - 4/4

AMEN

4/4

Pages d’histoire mal connues

« Ce qui m’intéresse, ce sont les faits, la manière dont les choses se sont réellement passées »

Leopold von Ranke

On sait que, dans le roman de Lippert, l’organisateur principal de l’élimination de Lumumba et de la montée au pouvoir du sinistre caporal Mobutu fut un politicien belge, que l’auteur personnifie en Charles Van De Woestijn.

Ce Van De Woestijn, dans la réalité, se nommait Paul-Henri Spaak, ministre (socialiste) des Colonies, secrétaire général de l’OTAN et un des pères de l’Union européenne.

Bribes d’Histoire méconnues…

L’historien Marcel Liebman (1929-1986) fut de ces juifs belges qui, dans les années 60 et 70 soutinrent avec force le droit des Palestiniens, dans l’indifférence générale du reste de la Belgique, dont nous-mêmes qui ne prîmes conscience de la « question palestinienne » que longtemps après.

Il a dressé de Paul-Henri Spaak un portrait que vous ne trouverez pas dans la doxa hagiographiqe atlantiste mais qui mérite, ô combien, d’être connu.

Le voici, avec nos vifs remerciements à l’Institut Marcel Liebman

1972 –

Source : Mai

N° 26 – novembre-décembre

P.-H. Spaak ou la politique du cynisme

Eléments pour une étude biographique

Marcel Liebman

« Un des plus néfastes personnages de l’histoire contemporaine de la Belgique ». C’est ainsi que je qualifiais Paul-Henri Spaak au début de l’année dans un commentaire du livre L’An 401. Je ne croyais alors pas que l’actualité nécrologique me mettrait aussi rapidement en demeure de démontrer mon propos. La mort de l’illustre personnage m’y contraint et l’avalanche d’éloges qui a suivi sa disparition rend plus nécessaire que jamais le travail de l’observateur critique.

Les 31 janvier et 1er février 1970, l’Institut belge de Science politique organisait à Bruxelles un colloque consacré au fédéralisme ainsi qu’au statut de l’agglomération bruxelloise. Introduit par un rapport du professeur Goriely, la discussion fut longue et animée. Paul-Henri Spaak ne manqua pas de s’y distinguer. Il y proposa la création d’un « État bilingue » bruxellois, « gouverné à égalité avec les Flamands » et ajoutait que cette parité était selon lui la « garantie de la protection des droits de la minorité flamande »2. En échange, il demandait aux Flamands de rétablir la liberté du père de famille et, éventuellement de revoir les limites de l’agglomération, étant bien entendu que cette révision ne devait pas procéder d’une consultation de la population. Il paraissait d’ailleurs à Spaak que les Flamands pourraient se montrer d’autant plus souples qu’ils « font […] des concessions importantes dans l’ensemble du pays en

acceptant qu’au niveau national ou au niveau fédéral il y ait une égalité et que leur supériorité numérique soit contrebalancée »3. Quant aux francophones, ils se voyaient reprochés par le ministre d’État de n’être « pas à une contradiction près » et de refuser aux Flamands « un principe d’équité », cette « représentation paritaire à Bruxelles où ils sont majoritaires alors qu’ils la réclament au niveau national où ils sont minoritaires»4. Spaak estimait que l’adoption de son plan s’imposait de toute urgence si on voulait éviter le risque d’« un succès des extrémistes francophones » aux élections communales bruxelloises. Et d’insister lourdement : « J’ai peur des extrémistes francophones »5

Faut-il dès lors s’étonner qu’au cours de ce colloque Spaak dut continuellement affronter l’opposition de Marcel Grégoire, défenseur attitré de la francophonie bruxelloise et qu’il ait pu compter sur l’approbation de Daniel Deconinck, démocrate flamand (ou faut-il dire flamingant ? L’intéressé ne refuserait sans doute pas cette étiquette) et de Lode Claes, sénateur Volksunie qui jugea le plan de Spaak «clairvoyant», « généreux » et « cohérent »6. Un des participants du colloque, M.P. Herremans, fit d’ailleurs remarquer que les idées de Spaak avaient suscité une « adhésion […] totale de la Volksunie »7

Lorsque se produisit l’échéance que craignait l’illustre personnage, ces élections communales si riches de périls selon lui, il s’engagea, comme chacun sait, dans la bataille en manifestant son « adhésion totale » aux francophones intransigeants du Rassemblement bruxellois. Cette volte-face sur laquelle se termina sa glorieuse carrière politique, Spaak ne prit pas la peine de l’expliquer. Sans jamais renier ou expressément rectifier ses jugements antérieurs, il affirma seulement que la lecture d’un article de Manu Ruys dans De Standaard – qu’il ne prit pas la peine de citer – l’avait convaincu de la réalité de l’« impérialisme flamand ». Et la francophonie d’applaudir à ce grand trait de lucidité et d’honnêteté politique.

Le révolutionnaire et le ministre

II y a quelque paradoxe à commencer une évocation biographique par l’épisode final d’une carrière. Mais il y a dans cette dernière pirouette spaakienne un trait du personnage qui l’illustre parfaitement et qui, au surplus, ramène à des débuts qui, eux non plus, ne manquèrent pas de panache. Également révélateurs, ils jettent une lumière éclairante sur le personnage que le monde est censé nous avoir envié.

« C’est à la fin d’un après-midi de printemps, en 1936, que l’aventure a commencé »8. C’est ainsi que Spaak commence ses Mémoires. L’« aventure », c’est sa nomination aux fonctions de ministre des Affaires étrangères. En fait, l’« aventure » avait commencé beaucoup plus tôt mais il est assez compréhensible que le mémorialiste ait préféré n’en rien dire. C’est que Paul-Henri Spaak, après avoir travaillé dans les cabinets d’un ministre socialiste, s’était, dès 1926 – dix ans avant le début supposé de son « aventure » – lancé dans une campagne systématique dirigée contre le réformisme social-démocrate. L’énergie et le talent qu’il y déploya lui valurent d’être élu comme conseiller communal de Saint-Gilles en 1928 et député de Bruxelles aux élections législatives de 1932. Encore et surtout, ils lui valurent d’apparaître pendant près d’une dizaine d’années comme le principal opposant de gauche – voire « gauchiste » – à la politique de pusillanimité et de collaboration de classe menée par la direction droitière du Parti ouvrier belge. Dans les organes de tendance qu’il dirigea successivement (La Bataille socialiste de décembre 1926 à mars 1928 et L’Action socialiste de janvier 1933 à mars 1935), il lutta pour rendre au socialisme belge sa vocation révolutionnaire : « Le réformisme, voilà l’ennemi » s’écriait-il presque d’entrée de jeu9; « il faut extirper l’esprit du réformisme intégral qui empoisonne le parti »10. Et encore : « Notre action ne sera un tremplin pour quiconque »11 ; « La lutte des classes est le phénomène le plus ardent des temps présents. »12

L’action oppositionnelle de Spaak connut ses heures les plus chaudes de 1933 à 1935, alors qu’il faisait figure de chef de file et de maître à penser de l’hebdomadaire L’Action socialiste. Les nécessités de l’époque justifiaient un engagement radical : la Belgique connaissait les effets les plus sombres de la crise économique mondiale et sa classe dominante ne prétendait y trouver de remède que dans une politique de déflation qui rendait la condition salariale moins supportable que jamais. Quant au Parti ouvrier, tout en fulminant contre la bourgeoisie, il s’employait à calmer la colère ouvrière et à entraver les actions spontanées qui traduisaient son impatience et sa volonté de lutte. Au-delà des frontières, enfin, le fascisme, après avoir conquis l’Italie, connaissait des triomphes en Autriche et surtout en Allemagne, achevant ainsi de préciser la menace qui pesait sur le mouvement socialiste et sur la démocratie.

À l’offensive réactionnaire et à la passivité réformiste, Spaak répliqua avec ardeur. Son Action socialiste se prononça, dès son premier numéro, pour la dictature du prolétariat. Pour l’instaurer, il ne fallait pas hésiter à sortir d’une légalité que l’ennemi de classe ne respectait d’ailleurs pas. Spaak appelait à l’action anti-militariste : il titrait « Conquérir l’Armée; Soldats n’obéissez pas, ne tirez pas »13; il s’en prenait à la monarchie et au respect que lui manifestait le Parti ouvrier, notamment lors de la mort d’Albert Ier14, et prônait l’unité entre socialistes et communistes que les réformistes, dirigés par Vandervelde, s’obstinaient à refuser15. Enfin et surtout, Paul-Henri Spaak poussait le parti et les syndicats à surmonter leurs craintes et à organiser une riposte efficace à l’action du « gouvernement des banquiers » que dirigeait depuis novembre 1934 le catholique Theunis. En décembre de cette même année, il écrivait dans son journal : « Les dirigeants (du P.O.B., M.L.) ne savent pas ce qu’il faut faire. Nous savons bien ce que nous ferions si nous étions les chefs. Nous préparerions par une vaste campagne de propagande une grève générale de propagande, prélude à une grande grève ». Malheureusement, « les hommes qui nous dirigent n’auront (jamais) l’audace de recourir à la grève générale »16.

Il est vrai que L’Action socialiste avait accordé son appui au « Plan du Travail » préconisé par Henri de Man et dont les ambiguïtés réformistes étaient nombreuses. Mais au moins fallait-il que ce plan fût intégralement adopté et appliqué par le gouvernement pour que la participation ministérielle socialiste pût se justifier. C’est ce que proclamait encore Spaak en février 1935.

Un mois plus tard, cependant, Spaak l’opposant, le révolutionnaire, le partisan de la grève générale et de l’action offensive socialo-communiste, Spaak qui, pendant des années avait alimenté le radicalisme quasi insurrectionnel de milliers de militants, Spaak était ministre du cabinet Van Zeeland. Il accepta ce poste et mit fin à une action de gauche poursuivie pendant une dizaine d’années sans même en avertir ses camarades de L’Action socialiste avec qui il collaborait quotidiennement. Dérouté, l’organe de tendance dut titrer dans son numéro du 30 mars 1935 : « L’homme passe. L’idée reste ». Sans doute, l’idée restait-t-elle, mais l’instrument qui s’en était fait le véhicule ne résista pas à un choc aussi brutal. Après une scission entre deux organes, l’un socialiste de gauche, l’autre trotskysant, L’Action socialiste cessera de paraître abandonnant le Parti ouvrier à une direction conservatrice enfin débarrassée de ses critiques de gauche.

Reste l’explication offerte par Spaak de sa décision. La lettre qu’il consentit à écrire aux rédacteurs et militants de L’Action socialiste est, à cet égard, un modèle de cynisme. Reconnaissant que « nombreux sont les amis – parmi les meilleurs – qui ne comprennent pas ce qui vient de se passer et qui protestent énergiquement », il ajoutait : « Leur attitude ne me surprend pas ». « Les seules explications que je peux leur donner ici ne sauraient être ni précises ni complètes : cent raisons me recommandent une discrétion absolue. Qu’il me soit seulement permis de dire qu’après avoir bien réfléchi, soigneusement pesé le pour et le contre, j’ai agi en conscience… Je suis sûr que si chacun de nos lecteurs connaissait tous les faits, pouvait reconstituer exactement toutes les circonstances politiques, rares seraient ceux qui n’apprécieraient pas comme moi les réalités peut-être décevantes, mais trop certaines pour être négligées ». Et il conclut : « Je ferai donc demain, de mon côté, ce que je crois être mon devoir. Que chacun fasse de même. Que personne ne se décourage. Même si vous avez l’impression qu’un homme vous a quittés, continuez à garder l’espérance et la foi… »17. Pas une phrase d’explication, pas un mot d’éclaircissement. Rien n’est plus propice à la défaite de l’action socialiste, à la démoralisation de toute activité militante et plus généralement à la dégénérescence de la vie politique qu’un tel cynisme. Et s’il est vrai que le terme de « trahison » est, en politique, d’un usage trop fréquent et trop facile, il est des circonstances qui l’imposent sans conteste. Le lâchage par P.H. Spaak de la gauche socialiste belge en 1935 est parmi elles.

Paul-Henri Spaak & Paul Van Zeeland, 1937

Le réalisme spaakien

« Continuez à garder l’espérance et la foi » demandait Spaak à ses anciens camarades de la gauche socialiste. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne contribua guère à la réalisation de ce voeu. De 1935 à 1940, il fit tout, au contraire, pour précipiter la ruine de telles espérances et pour vider pareille foi de son contenu. Ayant acculé à la défaite le courant politique qu’il avait personnellement dirigé, il se crut également en droit de tourner entièrement le dos aux principes qu’il avait jusqu’alors défendus, pour prôner, sans autre explication ni justification, des idées exactement contraires.

Républicain à la mort du roi Albert, il étonnait, deux ans plus tard, son ami M.H. Jaspar en lui faisant un « vibrant éloge » de la royauté18. Ce monarchisme allait désormais être un de ses credo politiques les plus durables. Il prit, pour la personne de Léopold III, l’aspect d’une véritable affection et c’est la raison pour laquelle la rupture de mai 1940 fut pour Spaak une « tragédie politique et humaine »19. Cet attachement profond à la personne d’un monarque qui, après tout, méritait moins l’indulgence des républicains que son prédécesseur, faillit d’ailleurs définitivement compromettre la carrière de Spaak. Lors de l’entrevue de Wynendaele de mai 1940, alors que le souverain demandait à ses ministres de rester auprès de lui et de se constituer, avec lui, prisonniers des Allemands, Spaak, selon les souvenirs de Léopold III, eut ces paroles : « Par fidélité pour le Roi, je ne veux pas l’abandonner… »20. Et Spaak lui-même de confirmer ce témoignage : « J’ai montré dans deux ou trois interventions que, après tout, j’allais peut-être rester avec le Roi et c’est alors que M. Pierlot et le général Denis (ministre de la Défense nationale, M.L.) m’ont fait comprendre que j’allais commettre une sottise… Je dois bien reconnaître qu’ils m’ont sauvé »21. Il n’est pas tout à fait surprenant que beaucoup de parlementaires belges réfugiés en France l’aient accueilli peu après sans enthousiasme, le considérant comme un « complice du Roi »22. Et s’il est vrai qu’il prit part, après la guerre, à la lutte contre le retour de Léopold III en Belgique, il n’en est pas moins significatif que dans les deux gros volumes de ses Mémoires, il prend bien soin de taire un épisode d’autant plus compromettant qu’il en était venu à attribuer aux rois constitutionnels plus encore qu’une fonction d’arbitre : celle de « guide écouté »23.

Partisan jusqu’en 1935 de la lutte des classes dans une de ses formes les plus exacerbées, la grève générale, il en vint, dès 1938, à affirmer que, bien que socialiste, il ne croyait pas dans la réalité de cette même lutte de classes24. Adversaire acharné, jusqu’en 1935, du « gouvernement des banquiers », il fit d’un représentant des banques, Max-Léo Gérard, son ministre des Finances lorsqu’il put trois ans plus tard constituer son premier gouvernement.

La politique déflationniste du banquier libéral déplut même à Henri de Man. Spaak, cependant, dut apprécier cette collaboration avec le représentant de la haute finance. N’est-ce pas lui qui, à la veille de quitter Bruxelles en mai 1940, confia au « consortium des banquiers » ce qu’il appela lui-même une mission de « haute confiance » et qui n’était guère différente d’une délégation des plus hauts pouvoirs économiques et même politiques25. Marxiste jusqu’en 1935 ou prétendument tel26, il ne cacha pas, un an plus tard, ses convictions colonialistes, affirmant qu’« au-delà de nos frontières mêmes, nous n’avons pas de grands intérêts politiques à faire valoir ou à défendre, sauf, bien entendu, ceux de notre colonie auxquels nous ne permettrons pas qu’on touche »27. Défenseur, jusqu’en 1935 toujours, d’un socialisme internationaliste, il se prononça dans les années qui suivirent pour un « socialisme national » attaché à la poursuite de ce qu’il appelait le « bien commun »28. Partisan d’un accord entre socialistes et communistes pour lutter contre le danger fasciste, il devint rapidement – une année suffit à produire cette funeste conversion – l’apôtre trop heureux d’une attitude d’«appeasement » envers les dictatures fascistes.

Ce fut bien là, en effet, le sens profond de la politique de neutralité que, de commun accord avec Léopold III, il initia en 1936. Avant même que le souverain ait, dans son discours du 14 octobre, officiellement proclamé cette révision de la diplomatie belge, P.H. Spaak s’était chargé, le 20 juillet de la même année d’annoncer et de glorifier les mérites de cette nouvelle politique. « Je ne veux qu’une chose, avait-il alors déclaré : une politique étrangère intégralement et exclusivement belge ». On sait où cette politique nous conduisit. En fait, l’attitude adoptée par le roi Léopold à Wynendael et qui se trouve à la source de la question royale ne fut rien d’autre qu’une application rigoureuse et logique de cette politique exclusivement belge réclamée et introduite par Spaak29. Or, malgré ses déplorables conséquences, cette neutralité fut toujours présentée par son protagoniste comme une preuve de réalisme et de sagesse. Lors des débats qui suivirent la publication de L’An 40, Spaak s’en prit encore à ceux qui, comme Isabelle Blume et Henri Rolin, avaient attaqué cette politique et les taxa d’« irréalistes » et de « romantiques ». Mais le réalisme consistait-il vraiment à affaiblir la résistance déjà débile des occidentaux aux prétentions hitlériennes et à miser sur un impossible miracle qui mettrait la Belgique à l’abri des appétits allemands ?

Cette politique qui se voulait réaliste n’était en définitive qu’une volonté d’apaisement à l’égard des puissances fascistes et une preuve de grande indulgence envers leurs ambitions et leur philosophie. Comme Spaak le rappelle candidement dans ses Mémoires, il entra alors « en lutte avec ceux qui, à l’occasion de la guerre d’Éthiopie, prônaient des sanctions, au besoin militaires, contre l’Italie »30 : notre ministre des Affaires étrangères se rangea ainsi sur la position prise à l’époque par Pierre Laval. Envers l’Allemagne nazie, il fit montre de dispositions tout aussi conciliantes. Devant le Conseil général du P.O.B., il reprocha le 23 février 1938, au journal Le Peuple de donner à ses lecteurs des comptes rendus trop critiques des discours d’Hitler et ajouta qu’il refusait pour sa part de voir dans la conjoncture politique internationale, la confrontation entre un bloc démocratique et le fascisme31. Devant la Chambre des représentants, il déclara, le 16 mars 1936, à propos de l’annexion de l’Autriche que venait d’opérer Hitler, qu’il s’agissait là d’« un fait accompli qui est depuis longtemps dans la logique des choses »32. Au printemps de 1938, il justifia d’ailleurs implicitement, les tentatives nazies de revenir sur les décisions du Traité de Versailles33. Faut-il rappeler à ce même propos l’attitude de P.H. Spaak dans la guerre d’Espagne ? Contre l’avis de la majorité de son parti et pour satisfaire les exigences de la droite, il précipita la reconnaissance de l’Espagne franquiste avant même qu’elle ait triomphé de la résistance républicaine34. Lorsque, dans le courant de l’année 1938, quelque deux cent cinquante volontaires belges des Brigades internationales, rentrèrent à Bruxelles, ce fut aux cris de « Franco au poteau ! » et de « À bas Spaak ! » qu’ils défilèrent sur les grands boulevards35.

Voilà ce qui se trouvait impliqué dans le « réalisme » de la politique de neutralité. Il n’est guère surprenant que Léon Degrelle ait accueilli le discours de Spaak annonçant l’orientation nouvelle de notre politique étrangère par un télégramme de félicitations dont le texte se passe de commentaires : « Nous vous envoyons, au nom de Rex, nos plus sincères félicitations pour votre discours national, humain et réaliste que tout le pays, à part les politiciens, approuve totalement »36. Le malheur, c’est que, contrairement aux affirmations de Degrelle, la plupart des « politiciens » l’approuvèrent également.

La débâcle

La guerre est la continuation d’une politique avec d’autres moyens. Vérité générale, l’aphorisme de Clausewitz s’applique aussi à la « drôle de guerre » et à la politique pratiquée alors par Spaak, toujours à la tête du ministère des Affaires étrangères. Jusqu’au bout, et toujours au nom du réalisme, il s’accrocha à l’illusion que la Belgique pourrait rester étrangère au conflit. À cette première illusion s’en ajoutait une seconde, non moins sotte : il était possible d’apaiser Hitler et de détourner de notre pays ses désirs de conquête en observant une stricte neutralité et en limitant l’expression d’opinions favorables aux démocraties occidentales. Spaak livra donc quelques batailles contre la presse coupable de sympathies pro-alliées et d’hostilité envers les nazis. Il estimait d’ailleurs et le déclara au conseil des ministres en octobre 1939 qu’il n’existait aucun symptôme d’attaque allemande, mais que, par contre, l’Angleterre et la France tentaient de compromettre la Belgique et de l’entraîner dans la guerre. Lorsque fut publié un manifeste neutraliste d’allure incontestablement pro-allemande, certains de ses signataires; purent se prévaloir des encouragements que leur avaient prodigués le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères37.

Que Paul-Henri Spaak ait entretenu, à la même époque, des rapports étroits et confiants avec Raymond De Becker, futur rédacteur en chef du Soir volé en dit long sur ses dispositions d’esprit à la veille de l’invasion de la Belgique. Dès avant la guerre, Spaak, bien que ministre, avait tenu à présenter le premier numéro des Cahiers politiques, dont Raymond De Becker, homme connu pour ses opinions nettement de droite et vaguement pro-allemandes, était le rédacteur en chef. Dans son texte de présentation, Spaak avait jugé l’initiative qu’il patronnait « généreuse » et « utile » notamment en ce qu’elle favoriserait la création d’un « État fort » qu’il appelait de ses voeux38. Pendant la drôle de guerre, le ministre des Affaires étrangères revit De Becker à plusieurs reprises, mais préféra le rencontrer dans l’intimité de son domicile privé plutôt que dans son cabinet ministériel. Certes, De Becker, dans son ouvrage autobiographique, prétend que Spaak croyait à la victoire des Anglais et des Français et la souhaitait, mais il ne lui attribue pas moins le désir de faire « un bout de chemin » avec les milieux neutralistes pro-allemands39. Cette coopération alla-t-elle, comme le prétendit Robert Poulet, future vedette de la presse collaborationniste, jusqu’à amener Spaak à proposer la création d’un journal neutraliste dont les sympathies ne seraient certainement pas du côté de l’Angleterre et la France40 ?

Laissons à Spaak le bénéfice du doute, fût-il léger. Mais que penser, par contre, de la présence du ministre des Affaires étrangères de Belgique, dans le « salon Didier », tenu par des pronazis convaincus et fréquenté par le gratin de cette engeance41 ? Que penser, sinon que les défaillances humaines et surtout politiques de Paul-Henri Spaak en juin, juillet et août 1940 furent, elles aussi, la suite d’une certaine politique. Est-ce le hasard, en effet, si parmi les premières personnalités politiques belges arrivées à Londres, celles qui avaient été les plus hostiles au neutralisme spaakien étaient nombreuses ? Et si, de leur côté, Hubert Pierlot et Paul-Henri Spaak furent si réticents à rejoindre l’Angleterre, et se montrèrent au contraire disposés à mettre fin à une guerre que, dans une lettre adressée le 10 juillet 1940 à l’ambassadeur de l’Espagne franquiste à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères jugeait, pour sa part, « évitable, bête et mal engagée »42. Mal engagée, incontestablement. Mais évitable et bête ?… Il y avait là le type de raisonnement et le langage des partisans de la collaboration pro-allemande, pour qui l’accord avec le régime hitlérien était et restait possible après une péripétie guerrière inutile (mourir pour Dantzig !) et heureusement close. C’est pourquoi les ministres belges, dont P.H. Spaak, suggérèrent au roi Léopold, à la fin du mois de juin, de « négocier avec les. Allemands les conditions d’un armistice ou d’une convention concernant la Belgique »43. C’est à peu près à la même époque que Paul-Henri Spaak se déclara « vraiment reconnaissant » au gouvernement franquiste et exprima l’espoir que l’Espagne (franquiste) « pourra faire entendre sa voix lors du règlement définitif »44. Tout cela ne forme-t-il pas un tout où il entre moins de désarroi qu’on pourrait penser ?

Dans ses Mémoires, Spaak n’a pas caché que cette « période […] est l’une de celles où j’ai commis quelques erreurs et où des erreurs plus grandes m’ont été épargnées, plus par chance que par sagesse »45. Cette modeste franchise a de quoi séduire. On regrette seulement que Paul-Henri Spaak n’ait pas fait montre d’autant de modestie à l’époque même de la débâcle. Car s’il prétend que c’est aux environs du 1er août 1940 que, sous l’influence de Camille Gutt qui avait déjà choisi de rejoindre Londres, il se décida lui aussi à continuer la lutte en Angleterre46, une lettre inédite dont nous publions ci-contre le fac-similé prouve, au contraire, que le 15 août encore il invitait son correspondant – un socialiste belge réfugié en France – à reprendre le chemin de la Belgique et, surtout, qu’il manifestait à l’égard de Gutt – qui, lui, voulait poursuivre la guerre – une feinte indulgence qui en dit long sur ses véritables dispositions d’esprit.

Au coeur de la guerre froide

Ainsi commença pour Paul-Henri Spaak une nouvelle carrière où les servitudes de l’exil londonien n’allèrent pas sans quelque avantage : l’homme du « socialisme national » et de la politique « exclusivement belge » élargit son horizon diplomatique et se prépara des lendemains pleins de lustre. Qu’un homme aussi compromis dans la politique d’« appeasement » envers Hitler et les régimes dictatoriaux de droite ait réussi à faire oublier son passé et à accéder aux fonctions les plus influentes et les plus prestigieuses tient en tout cas d’une chance exceptionnelle et presque du miracle. Parlant des perspectives que lui ouvrait, à l’automne 1944, la libération de la Belgique, il reconnaît dans ses Mémoires : « Je croyais pourtant ma carrière, non pas terminée, mais devant subir une éclipse. Il me paraissait improbable qu’elle continuât sans interruption en Belgique libérée alors que j’allais devoir m’expliquer sur ce que j’avais fait avant la guerre et plus encore sur ce que j’avais fait pendant la guerre »47. En débarquant à Bruxelles, il avoue n’avoir pas su s’il allait « célébrer une victoire » ou si, lui et ses collègues étaient en marche « vers la Haute Cour ». Il fut vite rassuré : « Quelques heures plus tard, nous étions replongés dans les discussions et dans les intrigues de la politique intérieure. Elle n’avait pas changé »48.

Tout le drame d’une demi libération est là. Le rétablissement de la bourgeoisie occidentale, compromise par ses complaisances avec le fascisme et menacée par les progrès de la gauche et les victoires de l’Union soviétique, trouva en Belgique son correspondant dans le rétablissement de Spaak. En peu d’années, il cumula les charges et les honneurs. Ministre des affaires étrangères et Premier ministre en Belgique, président de l’Assemblée générale des1 Nations Unies, ce qui ne manque pas de piquant quand on songe à son rejet de tout internationalisme et de toute idée de sécurité collective en quoi se résumait une politique de neutralité qu’il ne renia jamais. Sa participation à la construction européenne et sa nomination comme secrétaire général de l’OTAN furent les fleurons de sa carrière. Cette dernière fonction, en tout cas, il ne l’avait pas usurpée. À la tête de l’organisation qui, sous le couvert de la défense de la liberté, lutta pour le maintien de la puissance capitaliste, Paul-Henri Spaak s’avéra un leader idéal. N’avait-il pas, en effet, le triple avantage d’une fidélité inconditionnelle au leadership américain, d’une hostilité haineuse à l’égard du communisme et des mouvements révolutionnaires et d’une étiquette progressiste et même socialiste qui servait de caution démocratique à l’Alliance atlantique, version moderne et améliorée de la sainte Alliance ?

Une fois de plus, en tout cas, il mena et incarna plus que quiconque une politique néfaste au socialisme. Dans les années qui avaient précédé la guerre, il avait tout fait pour émousser ses velléités d’action anti-fasciste et pour précipiter son intégration dans un système capitaliste pourtant vulnérable. Au lendemain du conflit mondial, Paul-Henri Spaak, champion de la lutte anti-communiste et de l’alliance américaine, contribua à déforcer la gauche et à rétablir une coalition entre les partis socialistes et la droite dont la guerre et ses séquelles avaient entraîné la disparition. Ce fut, fondamentalement, le sens et l’utilité de la guerre froide. Spaak n’en fut pas à proprement parler un précurseur, encore qu’il prît soin, en 1944, de négocier avec les Américains un accord qui les mit en possession, du précieux uranium congolais. La conjoncture politique belge et la présence de ministres communistes au gouvernement l’obligeaient à une certaine retenue et même à quelques gestes de conciliation envers l’Union soviétique. Mais il n’en déclarait pas moins le 6 décembre 1944 à la Chambre: « Nous devons apporter aux États-Unis, à la Chine [de Tchang Kaï-chek naturellement, ndlr], à l’Empire britannique, à la Hollande, tout notre appui »49. Et à l’U.R.S.S. qui continuait à fournir la part la plus considérable à la lutte contre l’hitlérisme ? Et à la France ? Il est vrai que celle-ci négociait et signait à l’époque un traité avec les soviétiques…

Avec la détérioration des rapporte entre l’Est et l’Ouest, Spaak trouva enfin une cause à la mesure de son éloquence et de sa philosophie politique. Résumant rétrospectivement dans ses Mémoires, son attitude de l’époque, il dit n’avoir « jamais compris l’objectif poursuivi par l’U.R.S.S. »50. N’est-il pas incompréhensible en effet qu’elle ait, comme le prétend Spaak, « refusé l’amitié et la collaboration offertes»51? Et comment comprendre qu’elle ait pu user systématiquement du droit de veto que la Charte des Nations unies lui conférait ? Spaak, pour sa part, ne semble l’avoir jamais ompris52. L’idée que la composition de l’Assemblée générale de l’O.N.U. assurait une majorité écrasante aux Américains et leur permettait de dominer de tout leur poids l’organisation internationale53 n’effleura jamais l’esprit du ministre des Affaires étrangères. II semble avoir également ignoré que l’U.R.S.S. se vit supprimer du jour au lendemain le bénéfice des accords de prêt et bail par le gouvernement de Truman. Cela se passa le jour même de la Victoire, le 8 mai 1945 et les navires américains en route ce jour-là pour les ports dévastés de l’Union soviétique durent rebrousser chemin. Une amitié offerte !

Champion du monde libre dressé contre la menace militaire soviétique, et particulièrement à l’aise dans ce rôle de composition, Spaak a-t-il jamais pris connaissance de la déclaration faite par George Kennan, ancien ambassadeur américain à Moscou et grand expert des relations Ouest-Est, selon que « l’OTAN […] a créé en Europe une ligne arbitraire dont la fonction est de protéger contre une attaque que personne n’avait envisagée de lancer »54. A-t-il jamais pris la peine de réfuter l’affirmation de l’historien britannique A.J.P. Taylor qui affirme que « l’analyse historique […] détruit complètement la légende et prouve avec une totale évidence que la guerre froide fut délibérément déclenchée par Truman et par ses conseillers »55 ? Et surtout : a-t-il jamais songé que la Russie qui venait de perdre vingt millions d’hommes et qui, selon les témoignages unanimes se trouvait transformée en un désert industriel était parfaitement incapable, dans les années qui suivirent le retour à la paix, de préparer l’aventure militaire – et suicidaire – que l’on prêtait à ses dirigeants ? Pour Spaak, les choses sont simples : « De toute évidence, écrit-il à propos de cette période, l’U.R.S.S. misait sur la révolution mondiale »56. Contre-vérité criante dont il était .le témoin privilégié puisqu’il collaborait avec des ministres communistes dont le principal objectif était le rétablissement de l’économie et que cette politique fut commune à tous les partis communistes occidentaux. Est-ce donc ainsi que les amis de l’U.R.S.S. dans le monde préparaient cette « révolution mondiale » dont Staline aurait été le protagoniste ? Est-ce en conseillant à Tito de s’entendre avec les monarchistes yougoslaves, aux communistes chinois de reconnaître le pouvoir pourtant chancelant de Tchang Kaï chek et aux résistants grecs de rendre leurs armes aux forces conservatrices que Staline préparait cette révolution mondiale, ou « misait » sur elle ? La mystification est aujourd’hui patente, ou devrait l’être.

Pour Paul-Henri Spaak, elle conduisit à la gloire qu’il conquit à force d’éloquence lors de son célèbre discours sur la peur, le 28 septembre 1948, morceau de bravoure que la R.T.B., le jour de sa mort, a cru utile de faire surgir de ses archives. Que la détestable politique stalinienne ait prêté le flanc à des attaques, voilà qui est évident. Mais pourquoi présenter le « coup de Prague » de février 1948 comme le noeud de la guerre froide et ignorer que la « doctrine Truman » par laquelle les États-Unis annonçaient leur intention d’installer des bases militaires en Turquie, aux portes mêmes de l’U.R.S.S., lui est d’un an antérieur ? Dans le même discours, Spaak présenta les communistes occidentaux, ceux-là mêmes qui avaient très et trop loyalement contribué au rétablissement économique et social de l’Occident, comme « une cinquième colonne auprès de laquelle la cinquième colonne hitlérienne n’était qu’une organisation de boy-scouts » composée d’hommes « qui ne manque pas une occasion d’affaiblir l’État dans lequel ils vivent, politiquement, moralement et socialement »57. Enfin et surtout, Spaak, ministre et représentant socialiste, se fit en cette circonstance l’apologiste inconditionnel du monde et de la civilisation occidentales, confondus avec le système démocratique lui-même. Dans une rhétorique qui paraît presque amusante aujourd’hui, il fit l’éloge d’une démocratie libérale fondée sur « la nécessité de bâtir une société politique sur la liberté de penser, d’écrire, de se réunir librement, de s’associer librement » et inconditionnellement attachée à « des élections libres, un gouvernement responsable devant le peuple, le respect de la dignité de l’homme et un État qui sert l’homme et non pas l’homme au service d’un État ». Que dire de ce grotesque éloge d’un « régime qui a d’immense avantages », qui « permet tous les progrès économiques et sociaux », qui « répudie l’intolérance et l’emploi de la force et de la violence », qui « fait confiance au bon sens et à la sagesse de l’homme » et qui, « à la propagande qui répand l’erreur » répond par « la propagande qui contient la vérité »58 ?

Ce discours d’un « socialiste » rallié aux positions les plus manichéennes et identifiant sans réserve ni nuances le monde occidental avec celui de la liberté, du progrès et de la civilisation fut accueilli avec le ravissement qu’on imagine par les Américains et les libéraux, les conservateurs et les défenseurs du capitalisme. Il est plus surprenant que cette extase euphorique fut partagée par les socialistes eux-mêmes. À son retour au pays, Spaak fut accueilli en héros, comme si, David bardé d’intrépidité il venait d’affronter, au péril de sa vie, le Goliath communiste. Le Parti socialiste belge, pour sa part, organisa un gigantesque meeting en son honneur. Soucieux de donner au prestige de son leader un rendement électoraliste maximum, le P.S.B. avalisait ainsi toute la logomachie capitaliste sur les vertus sans limites de la démocratie libérale et, au lendemain d’une guerre qui avait affaibli la bourgeoisie, opérait un ralliement irréversible à son idéologie mystificatrice.

Plus de trace de socialisme

N’accordons pas à Spaak plus d’importance qu’il ne mérite. Mais ne négligeons pas non plus la signification de sa carrière. À l’époque de la guerre froide, il illustra et précipita l’affadissement des velléités anti-capitalistes de la social-démocratie et soumit celle-ci au leadership du conservatisme européen et américain. Les conséquences d’un tel alignement n’ont pas, jusqu’à ce jour, cessé d’épuiser leurs effets. Mais c’est chez Paul-Henri Spaak lui-même que ces effets ont pris la coloration la plus nette. Sans même le suivre jusqu’aux derniers épisodes de sa vie, lorsque sa demi retraite politique en fit un administrateur d’un des plus grands trusts mondiaux américains, il est utile d’en dresser le portrait, tel qu’il se dessina pendant les dernières années de sa présence à la direction du P.S.B. Il y fit figure de « modéré » et de « droitier », mais sous ces étiquettes banales se dissimulait un personnage qui n’avait plus rien en commun avec le socialisme, fût-il modéré et droitier. Examinez les jugements que, dans ses Mémoires, il porte sur les grandes et moins grandes figures politiques de notre temps. De la pléiade de politiciens conservateurs qu’il passe en revue, pas un seul qui appelle chez lui la moindre réserve. Churchill mérite l’admiration la plus béate, Eden l’amitié la plus chaleureuse, Pierlot, catholique de droite pourtant, l’approbation sans réserve, tout comme Adenauer et même Bidault, « personnalité sympathique » qui n’a pas mérité « le sort injuste qui lui a été réservé »59. Les engagements les plus conservateurs et les plus réactionnaires ne sont même pas signalés. Il suffit aux yeux « bon atlantiste » et « bon européen ».

Plus de trace de socialisme chez le premier candidat de la liste socialiste à Bruxelles – le Hors-poll Henri éraflé par nos « confrères » de Pan. Que l’on en juge : depuis 1951 s’est reconstituée à Francfort l’Internationale socialiste. Certes, elle n’est plus que l’ombre falote de ce qu’elle fut dans le passé, mais elle s’emploie à coordonner l’action et à concilier les intérêts des partis sociaux-démocrates. Spaak participa à ses travaux, ou plutôt à ses débats. Il en fut une des vedettes. Mais voyez ce qu’écrit en 1955 dans une note confidentielle notre ministre « socialiste » des Affaires étrangères, délégué belge, lorsque l’occasion s’en présente, à l’Internationale socialiste : « Adenauer est vraiment très bien. C’est une chance de l’avoir »60. On eût aimé avoir à ce sujet l’avis des camarades Schumacher, Ollenbauer et Brand qui cherchaient désespérément à mettre un terme au règne du vieux renard conservateur. En 1955 toujours, tandis que se forge le destin de l’Europe, les ministres occidentaux des Affaires étrangères parmi lesquels figurent le « socialiste » Spaak décidèrent de tenir une conférence à Messine. Le choix de cette petite ville italienne put paraître arbitraire. Il ne l’était pas. Spaak nous explique en effet que la sélection fut décidée pour « faire plaisir à notre collègue Martino », une des vedettes de la démocratie chrétienne italienne. Et plus précisément encore : « Des élections se déroulaient dans l’île dont il était originaire et député. Il n’était pas mécontent de donner quelque éclat à sa campagne électorale en se montrant entouré de ses collègues européens. De notre côté, nous étions heureux de lui rendre ce service et nous trouvions notre propre plaisir à travailler dans un si bel endroit »61. Attendrissant. Mais qu’en auraient pensé les collègues socialistes italiens de Spaak qui siégeaient comme lui à l’Internationale mais avaient moins de raison d’apprécier le politicien conservateur ?…

Chantre et apologiste de l’Occident

S’adressant, en petit comité, à quelques spécialistes de la science politique, Paul-Henri Spaak déclarait au début de l’année 1970, « tout le monde sait que je suis au fond un vrai libéral ». Et de préciser sa pensée : « pas P.L.P., mais libéral »62. Libéral, Spaak le fut certainement si l’on entend par là qu’il était devenu un défenseur du système économique libéral. Mais on a parfois l’impression que son libéralisme s’arrêtait là et que, à maints égards, sa philosophie politique tenait de plus en plus d’un conservatisme très peu éclairé où il entrait un mélange désuet de colonialisme hargneux, de nationalisme vulgaire et de réflexes racistes. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner le bilan de l’action qu’il mena, au nom de la Belgique, au sein de l’ONU Alors que Spaak dirigeait le département des Affaires étrangères, notre pays offrit en effet un soutien constant aux thèses sud-africaines. Certes, nos délégués et porte-parole exprimèrent à plusieurs reprises leur « opposition au principe de la discrimination raciale », mais ils joignirent presque systématiquement leurs voix à celles de l’Afrique du Sud, affirmant que la pratique de l’apartheid était de la compétence interne de cet État et ne devait donc être ni sanctionnée ni même débattue63. La Belgique s’opposa par exemple à l’audition de personnalités qui désiraient témoigner à l’ONU sur la condition imposée aux noirs d’Afrique du Sud et sur les ravages de l’apartheid64. P.H. Spaak prit également la responsabilité de soutenir le refus de l’Afrique du Sud de soumettre ses territoires sous tutelle au contrôle des Nations unies, il contribua ainsi à établir sa domination dans le Sud-Ouest africain65.

L’attitude de la Belgique officielle et particulièrement du chef de sa diplomatie ne fut guère moins favorable au colonialisme français. Ses délégués à l’ONU et Paul-Henri Spaak en personne se firent les défenseurs souvent enthousiastes de la politique française en Algérie et, au cours de sa guerre d’indépendance, apparurent à leur manière, comme les champions de l’Algérie française. Le 30 octobre 1955, alors que la France était l’objet de critiques de plus en plus vigoureuses pour la sale guerre qu’elle menait en Afrique du Nord, Paul-Henri Spaak intervint à New York pour « apporter publiquement à la France un témoignage d’amitié devant les attaques féroces dont elle était l’objet »66. Dans un grand mouvement d’éloquence, le ministre s’écria : « Je dis qu’il faut faire confiance à la France à cause de son passé, à cause de ce qu’elle est, mais j’ajoute qu’il faut faire confiance à cause de ce qu’elle fait »67. Et les bicots de crever, sous la violence de leurs tortionnaires.

On ne s’étonnera pas, dès lors, que, lorsque se produisit la nationalisation du canal de Suez, Spaak se fit l’avocat de l’emploi par les Occidentaux de la violence. Dans un document envoyé le 21 août 1956 au gouvernement (conservateur) de Londres, il le mit en garde non pas contre les séductions d’une politique impérialiste, mais contre la tentation, d’ailleurs imaginaire, de « faire à Nasser des concessions trop importantes ». Il préconisa au contraire « de la part des grandes puissances occidentales une politique de fermeté absolue ». Et d’expliquer dans cette note diplomatique que « si le coup de force de Nasser doit rester sans sanction, le prestige de ce nouveau dictateur va formidablement grandir en même temps que ses ambitions et ses audaces. C’est toute la situation en Afrique du Nord et même en Afrique centrale qui risque d’en être affectée et cela à notre détriment »68. C’est-àdire, somme toute, au détriment de l’Angleterre impériale dirigée par des ministres conservateurs et de la Belgique colonialiste elle-même. Il n’est pas tout à fait inutile d’observer que ce soutien fut offert aux conservateurs par un ministre socialiste, au moment où les travaillistes britanniques menaient une action vigoureuse contre la campagne impérialiste du gouvernement britannique. Il n’est jusqu’à la politique colonialiste du Portugal qui ne bénéficia du concours de Paul-Henri Spaak : dans sa lettre de démission comme secrétaire général de l’OTAN, il reprocha aux États occidentaux de ménager leur soutien à la présence et à l’action portugaises en Afrique69 !

La part que prit Spaak dans les affaires congolaises est assez connue pour qu’il ne faille pas ici la rappeler dans les détails. Il est pourtant utile de noter à quel point sa défense de l’entreprise belge en Afrique fut teintée de colonialisme et même, ce qui paraît plus surprenant pour le grand Européen qu’il fut, de nationalisme étriqué. Dès 1956, il avait rédigé, en tant que membre éminent du gouvernement socialiste libéral de Van Acker, une longue note consacrée au Congo où, sans la moindre réserve, il exaltait « les réalisations belges au Congo » qu’il jugeait « admirables » et où, reprenant les thèses classiques des colons, il mettait en garde contre les pouvoirs excessifs de la métropole et contre la « surenchère désastreuse » à laquelle se livraient, selon lui, les syndicats belges dans la colonie. Il n’y était naturellement question ni d’indépendance, fût-ce à long terme, ni d’autonomie70. Aussi s’opposa-t-il en 1960 à tout le processus qui devait conduire à l’indépendance congolaise et, notamment, à la réunion de la fameuse « table ronde ». Lors du conseil de la couronne réuni par le roi Baudouin, il fut le seul, avec le vieux conservateur Van Zeeland, à regretter la politique « libérale » à laquelle le gouvernement s’était résigné71. C’est un tel homme qui, dans ses attributions de ministre des Affaires étrangères, eut, de 1961 à 1965, la responsabilité des rapports entre la Belgique et son ancienne colonie.

Il eut, comme on sait un rôle prépondérant dans l’affaire de Stanleyville : en 1964, encore que toute l’action belge – dans sa conception, sa préparation et son exécution – procéda d’initiatives communes entre les autorités de Bruxelles et celles de Washington. L’idée même de l’opération naquit d’ailleurs d’une conversation que Spaak eut à Washington avec Paul Harriman72. Et lorsque l’intervention militaire belgo- américaine produisit à l’O.N.U., parmi les nations afro-asiatiques, la réaction à laquelle il fallait s’attendre, Spaak se rendit à New York pour y défendre sa politique. Selon son propre témoignage, « les quelques jours » qu’il y passa, « comptent parmi les plus désagréables de […] [sa]) vie »73. Cet homme, dont la spécialité était la diplomatie et dont le style tenait généralement de la plaidoirie persuasive, réserva alors aux représentants du Tiers-monde une hargne dont seule l’Union soviétique avait été jusqu’alors la cible. Représentant d’un pays occidental accusé de colonialisme, il affecta la pose de Dreyfus devant ses accusateurs ou de Jésus face à ses bourreaux : « J’ai vraiment souffert pendant quarante-huit heures », raconte-il. « Je me suis rendu compte de ce que peuvent être les sentiments d’un innocent devant des juges ». Spaak comprit bien qu’il s’agissait du « procès des pays hier colonialistes », procès instruit « avec une partialité et une méchanceté caractérisées ». Il en sortit « indigné, écoeuré, presque malade devant tant de mauvaise foi, d’agressivité… ». Dans sa riposte – « un des meilleurs discours de ma carrière » –, il mit en cause le racisme de ses critiques et, une fois de plus, adopta le calibre et le statut qui lui convenaient par excellence, ceux d’un représentant courageux de l’Occident attaqué et calomnié74.

La performance de Spaak à l’ONU lui valut une double récompense. La première prit la forme d’un télégramme que lui envoya le roi Baudouin qui le remerciait d’« avoir si bien défendu l’honneur et le droit de notre pays »75. Vint s’y ajouter une manifestation d’hommage que lui rendirent les congressistes du Parti socialiste belge en décembre 1964; ils venaient de voter une résolution qui devait entraîner le départ des rédacteurs principaux de La Gauche quand Spaak fit son apparition au congrès. Il fut accueilli en triomphateur et l’orateur qui se trouvait à la tribune poussa l’humilité jusqu’à la quitter pour la céder immédiatement au grand homme.

Mais le grand homme n’était plus à ce moment là que le chantre et l’apologiste de l’Occident. La banalité de ses propos est de ce point de vue patente : « Pour moi, ce qui est essentiel dans la civilisation occidentale, c’est le respect de la dignité de l’homme »76. L’amour que Spaak porte à l’Occident, c’est celui du blanc, voire du petit blanc envers le système qui a fait son confort et sa puissance. Que cet attachement soit teinté de racisme apparaît d’ailleurs clairement à la lecture de la préface par laquelle Spaak introduisit un livre paru en 1966 et consacré à L’Afrique de Pékin. L’homme qui allait jusqu’au bout défendre l’agression américaine au Vietnam77 s’y montrait sous son jour véritable : « nous autres blancs, écrivait-il, épris de liberté, de tolérance, amis de la paix, détestant la violence et pratiquant avec mesure une politique de progrès … »78 devons affronter l’« impérialisme jaune » qui constitue le grand péril de notre époque.

Un rôle néfaste

Ce texte date de 1966 et à l’époque Paul-Henri Spaak était toujours un des dirigeants les plus influents du Parti socialiste qu’il n’allait quitter que sur un différend somme toute mineur : la question non pas de l’adhésion de la Belgique à l’OTAN mais de l’implantation de son siège sur notre territoire.

C’est là le fond du problème. Les qualités de Spaak, que la grande presse a suffisamment chantées pour qu’il ne faille plus y revenir, et ses défauts ne nous intéressent que médiocrement. L’essentiel est ailleurs. Il tient au rôle néfaste que peut jouer un homme qui prend sur lui la responsabilité de diriger un courant minoritaire et oppositionnel au sein de la société capitaliste et qui, du jour au lendemain, abandonne la lutte, renonce à toutes les idées qu’il avait exprimées et défend des principes diamétralement opposés, démobilisant ainsi le mouvement auquel il était lié, semant le trouble, l’amertume et le découragement parmi les militants socialistes. Un tel cynisme ne peut conduire qu’à l’apolitisme et à la passivité et contribue à la consolidation de l’ordre établi.

Il est non moins cynique de diriger un Parti socialiste, d’en conserver soi-même l’étiquette et d’en infléchir l’évolution lorsque l’action que l’on mène, la philosophie que l’on assume et le système que l’on défend n’ont plus rien de commun avec le socialisme. Ce faisant, on contribue tout autant à semer le trouble dans les esprits, la confusion dans le débat politique et un scepticisme désabusé qui, une fois encore, ne peut profiter qu’au conservatisme. Le dégoût pour la politique est le fruit de ce cynisme politique ; le dégoût pour le socialisme le résultat de ce mépris du socialisme et des socialistes.

La carrière de Spaak pose, finalement, un dernier problème qui concerne le parti qui, presque jusqu’au bout, lui demeura fidèle et n’osa jamais engager la lutte contre lui, mais assuma au contraire et glorifia la plupart de ses initiatives. Tout jugement sur le P.S.B., toute analyse de sa nature, tout pronostic concernant son avenir passe nécessairement par cette interrogation : par quelle aberration a-t-il été possible qu’un mouvement qui se réclame du socialisme a pu pendant une trentaine d’années garder à sa tête un homme qui se mit tout à tour au service de l’appeasement pro-hitlérien, de l’autoritarisme léopoldien, de la guerre froide, du capitalisme américain et du colonialisme (belge, sud-africain, français et portugais) ? Comment a-t-il pu conserver à sa tête ce « libéral », convaincu, selon ses propres termes, que « le peuple aime l’autorité, qu’il aime se sentir conduit »79 ?

En 1968, deux ans après la retraite de Paul-Henri Spaak, une enquête sociologique révélait que c’est dans la catégorie des plus jeunes gens que le Parti socialiste belge recueille le moins d’adhésions et le moins de suffrages80. La cause de ce phénomène de désaffection est complexe. Mais il n’est pas étranger au fatal entraînement qui amena le P.S.B. à confier sa direction à un homme hostile à tout ce qui est socialiste et non moins profondément attaché aux intérêts les plus douteux et aux valeurs les plus désuètes du capitalisme et de la bourgeoisie.

_________________

1 M. Liebman, Une autopsie de la société belge : à propos de « L’An 40 », in Mai, n° 22, février 1972, p. 9.

2 Res Publica, Bruxelles, 1971, no 3-4, p. 457.

3 Ibid., p. 459.

4 Souligné par nous, ibid., p. 486.

5 Ibid., p. 458.

6 Ibid., pp. 474-475.

7 Ibid., p. 502.

8 P.H. Spaak, Combats inachevés, I., Fayard, Paris, 1969, p. 25.

9 La bataille socialiste, 5-2-1928.

10 Ibid., 2-10-1927.

11 Ibid., 21-8-1927.

12Ibid., 10-7-1927.

13 L’action socialiste, 11-2-1933.

14 Ibid., 3-3-1934.

15 Ibid., 22-8-1933.

16Ibid., 29-12-1934.

17 Ibid., 30-3-1935.

18 M.H. Jaspar, Souvenirs sans retouches, Fayard, Paris, 1968, p. 224.

19 H.F. Van Aal, Télé-mémoires, CRISP, Bruxelles, 1971, p. 61.

20 Ibid., p.68.

21 Ibid., p.66.

22 J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, L’An 40, Bruxelles, 1971, p. 238.

23 P.H. Spaak, op. cit., I, p. 65.

24 M. Claeys-Van Haegendoren, 25 Jaar Belgisch Socialisme, Anvers, 1967, p. 389.

25 J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, op. cit.

26 Spaak dira plus tard de lui-même : « j’ai développé un certain nombre d’idées qui venaient de Marx, mais je ne crois pas qu’on puisse dire de moi, que j’aie été un marxiste ni sur le plan économique ni même philosophique » (J.F. Van Aal, op. cit., p. 23).

27 P.H. Spaak, op. cit., I, p. 44.

28 M. Claeys-Van Haegendoren, op. cité, p. 505.

29 Résumant fidèlement la position de Léopold III, Spaak écrit que « le roi […] estimait que nos engagementsinternationaux se limitaient à défendre notre territoire aussi bien et aussi longtemps que possible, mais, que cette tâche terminée, nous redevenions entièrement libres de fixer seuls notre destin». Rien d’autre somme toute que la politique « exclusivement belge » de Spaak lui-même. (P.H. Spaak, op. cit., I, p. 95).

30 Ibid., I, p. 43.

31 Le Peuple, 24 février 1938.

32 Le Soir, 17 mars 1938.

33 Les Cahiers politiques, mars-avril 1938, p. 81. Il s’agit d’une réponse à l’enquête organisée par cette revue et à laquelle Spaak, alors ministre des Affaires étrangères, répondit sous la signature de « Trois étoiles ».

34 M. Claeys-Van Haegendoren, op. cit., pp. 390-393.

35 Le Dossier du mois, mars 1963, p. 6.

36 Cité par M.-H. Jaspar, op. cit., p. 201. Comme l’écrit J.M. Etienne dans son livre consacré au rexisme : « Comme il se fait le champion de la politique de la neutralité, P.H. Spaak reçoit périodiquement les félicitations des rexistes ». Degrelle, par exemple, écrit dans « Le Pays réel

37 M.H. Jaspar, op. cit., p. 278; J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, op. cit., p. 41.

38 Les Cahiers politiques, no 1, janvier 1938, pp. 3-5.

39 R. De Becker, Le livre des vivants et des morts, La Toison d’Or, Bruxelles, 1942, pp. 253-254.

40 J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, op. cit., pp. 41-42.

41 Ibid., pp. 43 et sq.

42 Cité par M.H. Jaspar, op. cit., pp. 237-238.

43 Ibid., p. 434.

44 Ibid., p. 438.

45 P.H. Spaak, I., p. 57.

46 Ibid., I., p. 111.

47 Ibid., I., p. 178.

48 Ibid., I., p. 179.

49 Chambre, 6-12-1944.

50 P.H. Spaak, op. cit., I, p. 202.

51 Ibid., II, p. 321.

52 Voir Ibid., I, pp. 184 et 204.

53 De 1946 à 1953, sur les 800 résolutions soumises à l’Assemblée générale des Nations unies, plus de 97 % virent les États-Unis soutenus par la majorité des délégués. Ceux des dictatures d’Amérique centrale, protégées attitrées des U.S.A., les appuyèrent systématiquement.

54 Cité par I. Deutscher, « Myths of the Cold war », in Containment and Revolution, Londres, 1967, p. 14.

55 Cité par D. Horowitz, From Yalta (o Vietnam, Penguin, Londres, 1969, p. 21.

56 P.H. Spaak, op. cit., I, p 249.

57 Ibid., I, pp. 217-218.

58 Ibid., I, p. 215.

59 Ibid., I, p. 261.

60 Ibid., I, p. 289.

61 Ibid., II., p. 66.

62 Res Publica, Bruxelles 1971, no 2-3, p. 486.

63 Voir, par exemple, Revue des Nations unies, novembre 1955, pp. 30-31 et septembre 1957, p. 45.

64 Ibid., décembre 1956, p. 64.

65 Ibid., décembre 1955, pp. 92-93.

66 P.H. Spaak, op. cit., I, p. 221.

67 Ibid., I, pp. 222-223.

68 Ibid., pp. 227-228.

69 Ibid., II, p. 222.

70 Ibid., II, pp. 234-237.

71 Ibid., II, p. 238.

72 Ibid., II, p. 276.

73 Ibid., II, p. 286.

74 Ibid., II, pp. 287 et sq.

75 Ibid., II, p. 293.

76 Ibid., II, p. 319.

77 Dans Le Soir du 29-5-1968, Spaak comparait l’attitude des Vietnamiens à celle d’Hitler et attribuait la responsabilité de la guerre du Vietnam au « fanatisme agressif des communistes chinois ». L’opposition à la politique américaine s’inspirait, selon Spaak, de mobiles de « facilité » et d’« égoïsme » et rappelait l’«appeasement » pro-nazi des collabos de 1940.

78 Préface au livre de P. Mertens et P.F, Smets, L’Afrique de Pékin, éd. SN, Bruxelles, 1966, p. 8.

79 Res Publica, Bruxelles, 1971, n° 2-3, p. 488.

80 N. Delruelle, R. Evalenko et W. Fraeys, Le comportement politique des électeurs belges, Ed ; de l’Institut de Sociologie, Bruxelles, 1970, p. 56.

En 1967, Marcel Liebman échangea, avec Ralph Milliband – le père des futurs ministres Ed et David Milliband – qui avait fui la Belgique pendant la guerre, une correspondance qui eut pour sujet l’existence d’un état juif en Palestine, où l’on voit Liebman mettre ses espoirs dans les révolutions arabes en cours. Cette étonnante correspondance n’existe malheureusement que dans sa traduction anglaise :

Ralph Miliband and Marcel Liebman : The Israeli Dilemma

Review by Martin Thomas, Workers Liberty

Source : https://shirazsocialist.wordpress.com/2013/10/19/ralph-mi...

En 2015, Riton Liebman, acteur, dramaturge et metteur en scène, a consacré une pièce à son père. Nous ne l’avons pas vue et il n’en existe apparemment pas d’enregistrement vidéo.

Liebman renégat

http://varia.be/liebman-renegat/

Ceux qui s’opposèrent à l’Europe de Spaak :

Discours de Pierre-Mendès-France contre le Traité de Rome – 18 janvier 1957

Rédaction –Voxnr – 25 mars 2017

Au premier rang (extrême gauche) : Paul-Henri Spaak

En ce triste jour de l’anniversaire du traité de Rome de 1957, je souhaitais partager avec vous le discours du grand Pierre Mendès France à l’Assemblée qui avait voté contre. Son analyse est incroyable de pertinence et de lucidité.

Le discours étant long, je commence par vous en proposer un bref résumé, percutant. Pour bien montrer à quel point il y avait plein de gens tout à fait lucides à l’époque (sic), je le complète par un Manifeste du Comité exécutif du parti travailliste britannique de juin 1950…

Extraits de l’analyse de Pierre Mendès France sur l’Europe (19/01/1957)

« Le projet de marché commun tel qu’il nous est présenté est basé sur le libéralisme classique du XIXe siècle, selon lequel la concurrence pure et simple règle tous les problèmes. Dix crises graves, tant de souffrances endurées, les faillites et le chômage périodique nous ont montré le caractère de cette théorie classique de résignation. […] Dans le cas d’une crise économique, il se produira une baisse des salaires allemands, un dumping de l’industrie allemande contre la nôtre. […] L’harmonisation doit se faire dans le sens du progrès social, dans le sens du relèvement parallèle des avantages sociaux et non pas, comme les gouvernements français le redoutent depuis si longtemps, au profit des pays les plus conservateurs et au détriment des pays socialement les plus avancés.

En fait, ne nous ne le dissimulons pas, nos partenaires veulent conserver l’avantage commercial qu’ils ont sur nous du fait de leur retard en matière sociale. Notre politique doit continuer à consister, coûte que coûte, à ne pas construire l’Europe dans la régression au détriment de la classe ouvrière et, par contrecoup, au détriment des autres classes sociales qui vivent du pouvoir d’achat ouvrier. Il faut faire l’Europe dans l’expansion et dans le progrès social et non pas contre l’une et l’autre.

Si nos charges sont trop lourdes, comme il est certain, si notre balance des payements en est altérée, on nous invitera à dévaluer le franc, une ou plusieurs fois, autant qu’il le faudra, pour rétablir l’équilibre, en réduisant chez nous le niveau de vie et les salaires réels. […] Alors, la dévaluation ne sera plus une décision souveraine, nationale ; elle nous sera imposée du dehors, comme pour freiner nos initiatives sociales, jugées trop généreuses.

Il est prévu que le Marché commun comporte la libre circulation des capitaux. Il est évident que le mouvement naturel des capitaux, surtout des capitaux privés, sera orienté vers les pays à faibles charges, c’est-à-dire vers les pays où la politique sociale est la moins coûteuse. Les capitaux ont tendance à quitter les pays socialisants et leur départ exerce une pression dans le sens de l’abandon d’une politique sociale avancée.

Il m’est arrivé souvent de recommander plus de rigueur dans notre gestion économique. Mais je ne suis pas résigné à en faire juge un aréopage européen dans lequel règne un esprit qui est loin d’être le nôtre. Nous ne pouvons pas nous laisser dépouiller de notre liberté de décision dans des matières qui touchent d’aussi près notre conception même du progrès et de la justice sociale ; les suites peuvent en être trop graves du point de vue social comme du point de vue politique. Prenons-y bien garde aussi : le mécanisme une fois mis en marche, nous ne pourrons plus l’arrêter […] car ensuite, les décisions seront prises à la majorité.

L’abdication d’une démocratie peut prendre deux formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d’une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement « une politique », au sens le plus large du mot, nationale et internationale. » [Pierre Mendès France, votant contre le Traité de Rome]

Manifeste du Comité exécutif du parti travailliste britannique (juin 1950)

Certaines personnes estiment que l’unité d’action requise ne peut pas être obtenue au moyen d’une coopération entre États souverains, mais qu’elle doit être imposée par une instance supranationale disposant de pouvoirs exécutifs. Ces personnes pensent que les pays européens devraient former une Union tant politique qu’économique, en abandonnant des pans entiers de gouvernement à une autorité supranationale.

Le Parti travailliste estime qu’il n’est ni possible ni désirable de former une Union complète, politique ou économique de cette façon. Au contraire, les politiques nationales doivent être progressivement harmonisées ou coordonnées par consentement au moyen d’une coopération entre gouvernements. Les peuples européens ne souhaitent pas une autorité supranationale capable d’imposer des accords. Ils ont besoin d’une machinerie internationale capable de mettre en place des accords qui sont obtenus sans coercition. […]

Plusieurs types d’Union peuvent être envisagés. Il y a eu récemment un très fort enthousiasme en faveur d’une Union économique fondée sur le démantèlement de toutes les barrières internes au commerce, telles que les droits de douane, le contrôle des changes et les quotas d’importations. La plupart des défenseurs de cette politique croient que le libre jeu des forces économiques à l’intérieur du marché continental ainsi créé aboutirait à une meilleure répartition de la force de travail et des ressources. Le Parti travailliste rejette catégoriquement cette théorie. Les forces du marché livrées à elles-mêmes ne peuvent fonctionner qu’au prix de graves perturbations économiques – des branches entières de l’industrie en Europe feraient faillite –, d’un développement du chômage et de graves tensions politiques […]

Le fait est qu’une Union économique fondée sur le laisser-faire exigerait un degré d’uniformité dans les politiques internes des Etats membres qui n’existe pas pour l’instant, et qui n’existera probablement pas dans un futur proche. […]

Le parti travailliste estime que sa politique de plein-emploi et de partage équitable des richesses est d’une importance primordiale pour la croissance économique en Grande-Bretagne. […] Le coût du libéralisme économique aujourd’hui est la lutte des classes et les troubles sociaux. […] Tous les syndicats non communistes des pays bénéficiaires du plan Marshall ont indiqué en avril 1950 que « la libéralisation des échanges ne doit pas conduire à diminuer les réussites sociales et économiques des gouvernements européens progressistes. » […]

Il est certain qu’aucune assemblée parlementaire ne pourrait assumer des pouvoirs supranationaux si elle n’était pas d’une certaine façon strictement représentative des peuples européens. Or une telle instance représentative en Europe de l’ouest serait nécessairement anti-socialiste ou non-socialiste. […] Aucun gouvernement socialiste en Europe ne pourrait se soumettre à l’autorité d’une instance dont les politiques seraient décidées par une majorité anti-socialiste. […] ni accepter un système dans lequel d’importants domaines de la politique nationale seraient abandonnés à une autorité représentative européenne supranationale, puisqu’une telle autorité disposerait en permanence d’une majorité anti-socialiste, et qu’elle causerait l’hostilité des travailleurs européens.

Discours complet de Pierre Mendès France sur l’Europe (19/01/1957)

Le 18 janvier 1957 à l’Assemblée nationale, lors du débat sur la ratification du traité de Rome créant le marché commun, Pierre Mendès France intervient contre ce texte, en particulier au nom de la démocratie. Nous reproduisons ci-dessous son intervention.

« Mesdames, messieurs, cet important débat porte sur deux séries de questions. Il y a d’abord un problème d’orientation générale — on pourrait dire un problème de politique générale — et puis se posent des problèmes d’exécution, qui sont plutôt de nature technique.

Sur le problème général, sur le problème proprement politique, je ne m’attarderai pas. J’ai toujours été partisan d’une construction organique de l’Europe. Je crois, comme beaucoup d’hommes dans cette Assemblée, que nos vieux pays européens sont devenus trop petits, trop étroits pour que puissent s’y développer les grandes activités du XXe siècle, pour que le progrès économique puisse y avancer à la vitesse qui nous est devenue nécessaire.

Un marché vaste est un élément de large circulation des progrès techniques et des échanges, et également un élément essentiel pour l’organisation et la consolidation de la paix entre les États européens, ce qui est tout aussi important.

Mais ce marché, nous devons l’aménager de telle sorte que nous puissions y obtenir les meilleurs résultats possibles, sans tomber dans un étroit égoïsme national, spécialement pour notre pays.

Source : https://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article526

Et : http://www.voxnr.com/8883/discours-de-pierre-mendes-franc...

En 1967, Pierre Mendes France s’est présenté aux élections législatives à Grenoble :

« Quel candidat n’a jamais pu se prévaloir de cautions aussi éclatantes et diverses ? Quatre prix Nobel (François Jacob, Jacques Monod, André Lwoff et Alfred Kastler) et Jean Rostand, Jean Vilar, Daniel Mayer, Maurice Duverger, Jacques Brel, Serge Reggiani, Marie Dubois, Jacques Martin… Plusieurs d’entre eux viennent parler ou chanter à Grenoble : et Mendès, qui fréquente très peu l’Olympia, découvre Jacques Brel avec ravissement. »

Jean Lacouture, Pierre Mendès France, p.631 de la version poche (collections « Points », le Seuil).

Source : Institut Pierre Mendès France

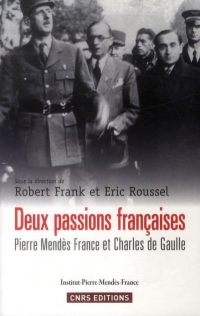

Auteur : COLLECTIF

Deux passions françaises : Pierre Mendès France et Charles de Gaulle

Éditeur : CNRS

ISBN : 9782271079954

Date de parution : 16/01/2014

Un officier hautain né de parents catholiques, républicain autoritaire habité par une conception monarchique de l'État et cultivant une méfiance instinctive à l'égard du parlementarisme. Un avocat de gauche d'origine juive, nourri au lait du radical-socialisme et passionnément attaché au système des partis. De Gaulle et Mendès France, ou l'avers et l'envers de la France d'après-guerre... Les divergences bien réelles entre les deux hommes ne doivent pourtant pas faire oublier ce qui les rapproche : refus des compromissions, passion de l'indépendance nationale, opposition aux dérives de l'argent fou, défi permanent lancé à la fatalité. Entrés en relation durant la Résistance, bêtes noires de l'extrême droite, patriotes sourcilleux attachés au progrès social, les deux hommes furent, chacun dans leur registre, des réformateurs et des modernisateurs. Pour la première fois, les contributeurs de ce livre confrontent leur pensée, leur action, leur mémoire. En étudiant leurs apports respectifs, et en suivant le fil historique de leurs relations, ils revisitent des questions qui n'ont rien perdu de leur actualité : la France, la République, le sens de la grandeur...

Pour les curieux :

Mendès France pouvait-il sauver la IVe République ?

(D’accord, c’est Alexandre Adler. À vous de juger.)

Souvenirs-souvenirs…

« Ne plus gouverner, c’est encore choisir »

En 1973, Jacques Chancel reçoit Pierre Mendès-France à Radioscopie. Pas encore de Youtube à l’époque ! Rien que la parole.

Allez, ne soyons pas chiens…

Radioscopie de Jean-Paul Sartre

https://www.youtube.com/watch?v=By-kacAeKv4

De Pierre Dac (1969)

https://www.youtube.com/watch?v=By-kacAe

De l’abbé Pierre (on ne sait pas quand)

https://www.youtube.com/watch?v=LTkcmW3dg8U

De Michel Foucault

https://www.youtube.com/watch?v=Wt7dk3h9Ruw

D’Eugène Ionesco

https://www.youtube.com/watch?v=Fdl4AskFO3o

De Roland Barthes

https://www.youtube.com/watch?v=S7e257tlw7Y

De Jacques Brel (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=w9lNBeyiYkc

De Gen Paul

https://www.youtube.com/watch?v=egYLNl6ha_c

Et il y en a des flopées d’autres. Elle a duré longtemps son émission.

Bémols…

De Gaulle : Mendès France pour la façade – Jean Monnet pour la réalité

Michel J. Cuny – Son site – 7 septembre 2015

Nommé, par Charles de Gaulle, commissaire aux Finances du Comité Français de la Libération Nationale sis à Alger, en novembre 1943, Pierre Mendès France avait présenté sa démission le 15 mars 1944. Démission refusée par le Général, qui ne change rien dans la mise à l’écart des mesures économiques proposées par son commissaire aux Finances. Et puis, sans transition, dès le 9 septembre 1944, le président du tout nouveau Gouvernement provisoire installé à Paris, Charles de Gaulle, nomme Pierre Mendès France ministre de l’Économie nationale. Celui-ci se trouvera placé sous le contrôle du ministre des Finances, Aimé Lepercq qui, décédé le 9 novembre 1944, serait remplacé par René Pleven.

Lors du Conseil des ministres du 17 novembre 1944, Pierre Mendès France a eu l’occasion de dénombrer, de long en large, tous les éléments permettant de comprendre pourquoi il était, en réalité, démissionnaire depuis le 15 mars 1944, et en attente d’acceptation, par De Gaulle, de cette démission.

Or, l’essentiel des soucis dont le ministre de l’Économie nationale se faisait régulièrement l’interprète portait sur la stabilité monétaire, sur la récupération des profits tirés de la collaboration économique avec les Allemands ou du marché noir, et, enfin, sur la nécessité d’associer les organisations de résistance et les organisations ouvrières aux mesures audacieuses à prendre tout au long du mouvement de libération du territoire et dès les débuts de la reconstruction. Bel affichage que De Gaulle avait décidé de conserver aussi longtemps que cela serait nécessaire…

Il faut en convenir, ce rôle – quoi qu’il en dise ‒ ne déplaisait pas à Pierre Mendès France dont il faut ici rappeler la formule qu’il énonçait dès avril 1929 :

« Pour nous, qui restons fidèles à la charte de la propriété privée et à l’initiative libre en matière économique, le programme doit tendre évidemment à organiser cette propriété et à réglementer cette activité économique, de telle sorte que l’intérêt général ne souffre jamais d’abus ou d’exactions égoïstes. » (Œuvres complètes, I, page 103)

Elle est bien bonne !... Et nous sommes occupé(e)s à en mesurer les effets en 1944… Grâce à Charles de Gaulle qui y aura mis du sien. En effet…

Six jours avant ce Conseil des ministres, Pierre Mendès France s’était adressé au pays à travers sa première émission radiophonique. Parlant du ministre de l’Économie nationale ‒ lui-même ‒ à la troisième personne, il présente l’objectif qu’il poursuit en utilisant ce moyen de communication :

« Il estime qu’il a pour premier devoir d’être véridique et sincère. » (Œuvres complètes, II, page 73)

Et encore :

« Oui, d’abord, nous devrons nous parler en toute franchise. » (page 73)

Et enfin :

« Désormais, chacun de nos efforts ‒ pourvu qu’il soit appliqué là où il doit l’être ‒ sert la France ; et chacune de nos défaillances nuit au pays, donc à nous-mêmes. » (page 74)

Est-ce si vrai ? Que vaut, alors, la défaillance permanente de Pierre Mendès France, alors qu’il occupe un poste dont, au moment où il pérore au micro, toutes les initiatives sont bloquées depuis un an ?

Elle vaut de pouvoir mettre en œuvre, sans le dire aux Françaises et aux Français dont la colère monte, cette "escroquerie" que lui-même dénonce hors micro, le 17 novembre 1944, devant De Gaulle et l’ensemble des ministres :

« Il ne faut pas que ce soit une escroquerie à l’égard de ceux que nous décevons. Ce serait une escroquerie que de leur imposer des privations au bénéfice des profiteurs de guerre et des trusts, sans même que cela évite des accidents monétaires et sociaux que je redoute. » (page 72)

"Accidents" contre quoi Mendès France sait très bien qu’il ne pourra rien faire, tout en restant présent dans la configuration politique entourant un De Gaulle de fiction.

Cependant, Pierre Mendès France s’est lui aussi forgé un personnage de fiction… Voilà en quoi cela consiste. Certains des textes qu’il rédige, pour y prendre appui durant ses émissions, comportent des passages qu’il omettra de dire à l’antenne.

Ainsi, lors de la deuxième émission (18 novembre 1944), il se garde bien de reprendre ceci ‒ avec quoi il n’est absolument pas d’accord, puisque c’est tout bonnement la ligne défendue par René Pleven, ministre des Finances, pour enfoncer celle du ministre de l’Économie nationale :

« Aujourd’hui, pour amorcer l’assainissement financier, condition préalable de la reconstruction et de la rénovation de la France, le gouvernement demande à tous les Français de souscrire à l’emprunt de Libération. Cet emprunt est une préface. » (page 75)

Quant à ce que lui-même propose, c’est ceci (même émission) :

« En vérité, s’agissant d’une bataille, d’une véritable bataille à livrer, c’est un Plan qu’il faut dresser et qu’il faut suivre pour la gagner. » (Souligné, de même que dans la citation suivante, par la transcription réalisée dans les œuvres complètes, page 76)

Mieux :

« Ensemble, nous allons élaborer ce Plan qui nous permettra de gagner la troisième bataille de France par la mobilisation des énergies françaises au service de la grandeur nationale et du rayonnement de la France. » (page 77)

Mais, comme, dans ces deux derniers petits paragraphes, le ministre de l’Économie nationale s’avançait sans doute un peu trop loin au-delà de la tranchée qui lui était assignée…

…il se gardera bien de les reprendre à l’antenne…

D’où, sans doute, par mesure de rétorsion, la censure mise par lui sur la partie du message qui faisait la part trop belle à l’emprunt Pleven.

Mais son plan à lui… Qu’en sera-t-il advenu ? Aura-t-il fini par l’imposer ?

Michel Margairaz, spécialiste de la politique économique de cette époque, nous rappelle, tout d’abord, de quoi il était fait :

« Réformes de structures (nationalisations) ; assainissement monétaire (taxation des accroissements de fortune, confiscation des profits illicites, donc recensement général des fortunes au moment de l’échange des billets et du blocage des comptes) ; blocage des prix ; orientation de la consommation (déblocage sélectif). »

Tout ce que De Gaulle ne voulait pas.

Le plan ? Mais, bien sûr, ce serait le plan… de Jean Monnet… C’est-à-dire un plan qui permettrait aux États-Uniens de pénétrer immédiatement dans l’économie de la France de la Libération.

Cf. http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/3-janvier-19...

Source : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/de-gaulle-me...

Sans rapport direct avec de Gaulle et Mendès mais pas sans rapport avec l’Amen d’Anatole Atlas…

Sionisme et socialisme au temps de Lénine

Michel J. Cuny – Son site – 4 juin 2016

À la fin du XIXe siècle, ainsi que nous l’avons vu, il était devenu urgent, selon Theodor Herzl – le père fondateur du sionisme – de soustraire l’intelligentsia juive pauvre à la fascination que paraissait alors exercer sur elle le socialisme. L’initiative prise, dès 1896, de proposer la création, en Palestine éventuellement, d’un État des Juifs s’accorde avec la volonté d’offrir une alternative qui puisse rassembler le peuple juif sous la bannière, à la fois, d’une liberté d’entreprendre contrôlée peu ou prou par la haute finance juive de Londres, et d’une vigoureuse mise au travail des plus pauvres et tout spécialement de ceux venus de Roumanie et de Russie.

Or, dès l’année suivante, en Russie justement, le socialisme est à l’ordre du jour dans la communauté juive, puisque, ainsi qu’Hélène Carrère d’Encausse le rapporte à propos de ce qui figurera désormais sous le nom de Bund :

« Ce mouvement socialiste juif a été créé en 1897 sous l’impulsion notamment de Martov et Kremer ; il s’intitule Union générale des ouvriers juifs de Lituanie, Pologne et Russie. » (Hélène Carrère d’Encausse, Lénine, Fayard 1998, page 86)

Soumis à une discrimination qui tient à leur identité juive et qui peut faire fondre sur eux la violence de pogroms qui sont autant de moyens de défoulement offerts, par le tsarisme, à une population elle-même condamnée à une vie difficile, les travailleurs juifs se répartissent, selon Hélène Carrère d’Encausse, en deux catégories :

« Les uns rêvent du retour en Palestine et le sionisme fait de nombreux adeptes. Mais, contre les sionistes, les partisans de l’intégration plaident avec passion que le socialisme fondé sur la solidarité de la classe ouvrière est la plus sûre riposte à l’ostracisme dont ils sont victimes. » (page 86)

Cependant, la communauté juive conserve, du fait de son histoire particulière, certaines spécificités relevées, elles aussi, par H. Carrère d’Encausse :